-

>

兩種文化之爭 戰后英國的科學、文學與文化政治

-

>

東方守藝人:在時間之外(簽名本)

-

>

易經

-

>

辛亥革命史叢刊:第12輯

-

>

(精)唐風拂檻:織物與時尚的審美游戲(花口本)

-

>

日本禪

-

>

日本墨繪

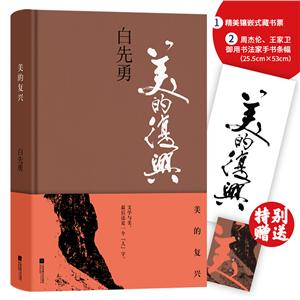

美的復興 本書特色

白先勇全新文化隨筆集!華人世界的又一場“文化苦旅” 我所有的準備,都是為了中華文化的文藝復興。 ——白先勇文化大師白先勇2020年重磅新作,被稱作《文化苦旅》升華版。這是他的文化悲愿,也是一代人的文化“中國夢”。 2、中國文化圈鼎力推崇的大家,與魯迅、張愛玲齊名。 余秋雨、林青霞、許知遠、章詒和、曹可凡、葉嘉瑩等名人一致推崇,他的作品是林青霞、蔡康永的枕邊書,三毛稱其是自己一生的導師。 3、特別收錄白先勇珍藏數十年照片,記錄中華文化復興的過程,保存那些不被凐歿的身影。 4、王家衛《一代宗師》、周杰倫《蘭亭序》等御用書法大師董陽孜,親筆題寫書名。 5、特別贈送鑲嵌式絕美藏書票、董陽孜手書特級書法條幅,收藏價值極高,以饗讀者。 6、精裝典藏,唯美燙白工藝,典雅色系詮釋文化情懷,還原“美的復興”的真實溫度。 7、文學與美,*后還是一個“人”字。 他簡直就像一個魔術師,手指靈巧極了,但從手指間流瀉出來的,分明是蒼涼的迷霧、深沉的喟嘆。 ——余秋雨我也跟著白先勇的文章長大,愛他文字中每一個、每一種夢境下活生生的人物,愛那一場場繁華落盡之后的曲終人散,更迷惑他文字里那份超越了一般時空的極致的艷美。 ——三毛白先生的文學對我來說充滿了誘惑,我覺得是一種流亡文學的誘惑,包括一種中國文學中讓我*著迷的東西,風云和風月結合的東西。 ——許知遠

美的復興 內容簡介

文學與美,很終還是一個“人”字。

此書是理解和體悟白先勇文藝脈絡很為完整的一部文化散文集,主要收錄關于文學、藝術活動的新篇章。白先勇在書中談小說的創作經驗,談昆曲的美學價值,談《紅樓夢》的前世今生,談文化經典的保存與流傳以及如何復興中國傳統文化,內容的時間跨度,從二十世紀七十年代直至如今。

白先勇所念想的是,重新發掘傳統文化的精隨,并接續現代世界的新文化。可見,實現我們自己的“文藝復興”,是白先勇心中多年來的一個夙愿

美的復興 目錄

自序 我的“文藝復興夢”

輯一 現代文學

《現代文學》,培養了臺灣年輕一代*優秀的作家。

《現代文學》的回顧與前瞻

《現代文學》創立的時代背景及其精神風貌

輯二 游園·驚夢·孽子

千千萬萬個折磨,接受*后一刻的審判,

千千萬萬個工作,換取*后的一場欣賞。

游園驚夢二十年

白先勇、胡偉民往來書信

三度驚夢

《孽子》三十

《孽子》的三十年變奏

勾動人心的一出大戲

輯三 昆曲新美學:《牡丹亭》《玉簪記》

一種表演藝術如果沒有年輕人的參與,不會有輝煌的前途。

昆曲新美學

一個是“美”,一個是“情”

昆曲復興運動又一章

輯四 紅塵歷劫:談《紅樓夢》

其實我們每個人都是一塊石頭,掉到紅塵里面去,都要歷經劫難。每個人都在紅塵里面歷劫。

我們每個人都在紅塵里面歷劫

戲中戲:《紅樓夢》中戲曲的點題功用

紅樓人物五講

輯五 對話錄

人生就是個故事,其實每個人的一生,會講的話,都是一個很好聽的故事。

對談《紅樓夢》

一個人的“文藝復興”

如果二十一世紀發生中華文藝復興

美的復興 節選

如果二十一世紀發生中華文藝復興

我的“中國夢”恰恰是中華文藝復興,我希望大家都做這個夢!這樣子,我們就有希望了。 理大這個場所,我感到很親切。四年前,我帶了昆曲新版《玉簪記》來,在這里演出了六個晚上。去年我也來這里演講。我非常榮幸理大給我榮譽博士學位。我想了一下該講什么,*后定下了“如果二十一世紀發生中華文藝復興”這個主題。在座的可能都知道,這個主題我已講過許多遍,而且報刊都做了報道,可我還是要講,直講到它發生為止(白先生朗朗笑。全場聽眾熱情鼓掌)。當然,題目里有“如果”二字,要發生文藝復興運動當然十分艱難,可說幾乎是奇跡,可我不管是從前教書,或后來推廣昆曲,都不斷思考:我們自己的傳統文化從十九世紀末到二十世紀以來,一直處于弱勢地位。我很喜歡各種表演藝術,也有機會在歐美看了許多歌劇、芭蕾舞、古典音樂等西方表演藝術,看的時候,當然也很喜歡并且感動,可*后總有點失落感——為什么那么美好的東西不是我們自己的呢?我們的傳統藝術幾乎失去了發言權,不管是音樂、戲劇都按著西方的標準走,我們怎么對自己的傳統文化失去信心了呢?我們也有很美的藝術,卻處處覺得自己不如人家。

文藝復興是西方重要的運動。二十世紀初,我們也希望有自己的文藝復興,所以才有“五四運動”、新文化運動,可是,一個世紀過去了,傳統文化沒有振興起來。我希望——二十一世紀,我們能走出自己的路子,文化蓬勃發展,和西方爭一長短。回看我們幾千年來輝煌的文化傳統,許多人心中都有個愿望,要重振大漢天聲,讓我們的傳統文化在世界上綻放光芒。十年來,我致力昆曲推廣,有人不解,我并非昆曲界人,為什么一心推廣昆曲。這是我自己的心愿。昆曲是明朝的國劇,獨霸劇壇二百年,在我們的表演藝術中,其美學達到頂峰,影響了整個中國美學。然而,到了二十世紀,昆曲幾乎在舞臺上銷聲遁跡,這個衰微的藝術是不是可以回復它的輝煌,重新注入新的生命?十年前,我制作青春版《牡丹亭》,冀望借這出經典戲劇使這個衰微的藝術重生。在二十一世紀,重新召喚觀眾,尤其是年輕的觀眾,重新觀賞我們具有六百年歷史的昆曲藝術。我希望華文世界中的每個年輕人,一生中至少有一次機會邂逅中國傳統藝術之美,為這個美打動,重新親近我們的文化。我們努力募款,讓世界各地年輕學子免費欣賞青春版《牡丹亭》,十年來二百三十多場演出,遍及海峽兩岸暨港澳,還去了新加坡及歐美多國。在大陸三十多所大學的演出,遠至蘭州、西安,南至桂林、廈門等從來沒有昆曲表演的地方,學生的反應都十分熱烈,幾千人幾千人跑去看。為什么從來沒接觸過昆曲的學生看了演出那般激動?那豈不是說明了我們渴求重新擁抱自己的傳統文化?渴求傳統文化浴火重生?二十一世紀不容易發生文藝復興。二十世紀的“五四運動”“文化大革命”實際上挫傷了傳統文化,導致我們的文化氛圍陷入貧血狀態,要把它補起來,可要下重藥。除了少數專科藝術學校,從小學、中學到大學課程里的美術、音樂、戲劇等科目,一概把自己的傳統藝術排除在外,一切以西方為尚,這造成了嚴重的后遺癥。

創作自由,是文藝復興發生的重要條件。這個題目出于我的“假設”,寄托我對香港的期望或說是非分之想。香港具有的優勢是:**,絕對的創作自由;第二,經濟條件寬裕。雖然有錢不一定就能產生好的文化,但沒有錢的話,要發展文化的確很艱難。第三,香港薈萃了各地一流人才。香港的大專學院,吸收了許多大陸尖子學生,也網羅了世界各地的著名教授。以上三點,都是文化發展的基礎。相對而言,香港地方小,容易管理和凝聚人才。舉例來說,我對香港有這樣的非分之想:成立昆曲學院,把一流的表演人才吸引過來,在這里演出的昆曲和內地的將有所不同,它灌注香港的美學,包含了香港藝術設計人才的創作理念。聽說香港要成立文化局,希望香港的文化局局長具有長遠的眼光。現在香港的大學改成了四年制,希望校方多開傳統文化的科目,吸引更多學生到香港學習。這些發展文化的根苗,讓我們期待美好的遠景。香港既有優厚的條件,所差的是發展成文化中心的雄心壯志,要有企業家懷抱文化使命感支持文化事業。香港以商業為重心,這里沒有天然資源,地方小,卻創造了大財富,可說是奇跡,但是往長遠打算,二三十年后,上海很可能迎頭趕上取代香港的金融中心地位。香港如果要保持獨特優越地位,從金融中心搖身一變,成為文化中心,必定讓全世界刮目相看。這需要上至政府下至民間各方面的投入支持,我相信香港有這個可能。還有很重要的一點,香港是中西文化交流*盛的華人地區,文藝復興不能單靠傳統文化,新的中華文化一定是傳統文化吸收了現代元素,融合了西方文化優點而成。現在都愛講“中國夢”,“中國夢”對我而言,就是文藝復興(白先生笑吟吟。聽眾再度鼓掌)。

軍事、政治、經濟的強大可能一夜之間灰飛煙滅,唯有文化長遠深厚,而且影響世世代代。十九世紀時,英國稱霸天下,可到了二十世紀,國勢沒落,但仍不失為文化大國,還站得住腳。又如法國多番亡國,它打不過德國,可法國人都有文化優越感。我以為亡國不可怕,只要文化不亡。文化有力量,是整個民族的靈魂,二十世紀,我們整個民族失魂落魄,失落了文化,陷于危險的境地。我們的文化根源已被斫傷,我們卻沒有好好思考,新的文化遠遠未建立起來。中國人究竟怎么定義?中國文化到底是什么?我們不能像英國人毫不猶豫回答這些問題,他們有莎士比亞,有牛頓等。我們的文化是什么,許多人感到模糊不清,它曾經破碎、斷裂了。在這個十字路口上,必須喚起全民族的覺醒,下功夫建立文化。近三十年來的改革開放,使經濟建設突飛猛進,而文化建設不是立竿見影的事,必須靠點點滴滴的積累和多少人多少人的覺悟。

青春版《牡丹亭》整出作品分三晚演出,每次三小時,總共九小時長,把它帶到北京大學演出的時候,學生的熱烈反應教我十分感動。北大劇院二千一百個座位,每一場都座無虛席,而且很多學生連續追看三天完整的演出。演出落幕了,零下九攝氏度的氣溫,學生們還不肯離開,他們似乎經過一場文化洗禮,臉上發光,等著我,告訴我:“謝謝白老師。你把那么美的東西帶給我看。”即使有時候很泄氣,不禁慨嘆文化虛弱,瞧見年輕學子切實感受到傳統文化之美,教我*感欣慰,更加肯定文化是一股莫大的力量。如果讓年輕學子身上的文化基因燃燒起來,我想,我們的文化有救!香港可以因為一份文化的渴求而有所不同。

以上所說都是我一廂情愿的非分之想或者說夢想。沒有夢想,就沒有奮斗。我的“中國夢”恰恰是中華文藝復興,我希望大家都做這個夢!這樣子,我們就有希望了。

美的復興 作者簡介

白先勇 當代著名作家,祖籍廣西桂林,畢業于臺灣大學外文系,后赴美國愛荷華大學作家工作室研習創作,并獲碩士學位。

白先勇作品頗豐,著有短篇小說集《寂寞的十七歲》《臺北人》《紐約客》,長篇小說《孽子》,散文集《八千里路云和月》《驀然回首》《樹猶如此》等。其中《臺北人》入選20世紀中文小說100強。

2004年之后,白先勇將主要精力投入傳統文化昆曲藝術的宣傳推廣當中,重新整理戲曲《牡丹亭》《玉簪記》《白羅衫》《義俠記》等,其中青春版《牡丹亭》演出已達數百場,在華人世界引起很大反響。2018年4月,被授予“上海白玉蘭戲劇表演藝術終身成就獎”。

我所有的準備,都是為了中華文化的文藝復興。

- >

月亮與六便士

- >

隨園食單

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

煙與鏡

- >

二體千字文

- >

月亮虎

- >

我從未如此眷戀人間

- >

羅庸西南聯大授課錄