-

>

兩種文化之爭 戰后英國的科學、文學與文化政治

-

>

東方守藝人:在時間之外(簽名本)

-

>

易經

-

>

辛亥革命史叢刊:第12輯

-

>

(精)唐風拂檻:織物與時尚的審美游戲(花口本)

-

>

日本禪

-

>

日本墨繪

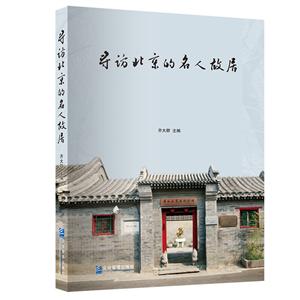

尋訪北京的名人故居 版權信息

- ISBN:9787516421864

- 條形碼:9787516421864 ; 978-7-5164-2186-4

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

尋訪北京的名人故居 本書特色

適讀人群 :對現當代歷史及北京胡同文化感興趣的讀者保護名人故居,保護非物質文化遺產,傳承老一輩的優良傳統和革命精神是我們的崇高使命和神圣職責。本書所選近一百位名人,皆是歷史上著名的愛國志士或者藝術大家,探訪他們的故居,重讀他們的英雄事跡,對于弘揚中華兒女保家愛國的精神意義重大。作者探訪了魯迅、李大釗、于謙、荀慧生、梅蘭芳、康有為、梁思成、徐志摩等人的故居并留有照片,也對名人的生平做了梳理,具有重要的史料價值。

尋訪北京的名人故居 內容簡介

本書作者通過十多年的實地走訪、記錄, 實地拍攝相關建筑圖片, 共收錄了魯迅、老舍、蔡元培、康有為、梁啟超、李大釗、陳獨秀、荀慧生等100位歷史名人的故居資料, 以圖片加文字的形式對名人的生平事跡做了回顧和梳理, 用客觀、概括的語言對所選名人進行了簡略的人物評價。

尋訪北京的名人故居 目錄

文天祥:丞相祠堂何處尋 / 齊大群

鄭和:開拓海上絲綢之路 / 齊大群

于謙:要留清白在人間 / 齊大群

楊椒山:明朝**硬漢 / 韓天放

祖大壽:“祖家街”地名的由來 / 齊大群

袁崇煥:橫戈原不為封侯 / 齊大群

一族樣式雷 半座北京城 / 任浩

乾隆近臣紀曉嵐 / 齊大群

林則徐:開眼向洋**人 / 楊景銘

龔自珍:狂士未敢忘憂國 / 楊景銘

左宗棠:身無半畝 心憂天下 / 劉國慶

文煜、馮國璋故居:京城**私園 / 任浩

崇厚故居:今日少年宮 / 齊大群

官場顯貴說榮祿 / 韓天放

張之洞的暮年府邸 / 劉國慶

大清律臣沈家本 / 楊景銘

奎俊:晚清大富豪 / 劉國慶

譚鑫培:占盡風光的京劇大佬 / 楊景銘

維新領袖康有為 / 韓天放

民國政府總理唐紹儀故居 / 齊大群

國畫大師齊白石 / 齊大群

戊戌烈士譚嗣同 / 韓天放

孫中山先生逝世處 / 齊大群

蔡元培:無恒產而有恒心者 / 于夢

為人民做過許多好事的熊希齡 / 齊大群

楊昌濟:毛澤東的老師 / 于夢

朱啟鈐:遺愛在京城 / 齊大群

藏書大家傅增湘 / 齊大群

天縱之才梁啟超 / 韓天放

“報界先驅”林白水 / 于夢

大師爺楊度 / 韓天放

馬福祥故居捐辦幼兒園 / 齊大群

畫家陳半丁故居 / 齊大群

司徒雷登:終究長眠于中國 / 劉國慶

陳獨秀:箭桿胡同存舊居 / 劉國慶

陳垣:詩書繼世長 / 任浩

章士釗的多維人生 / 楊景銘

魯迅的北京故居 / 齊大群

馬寅初:中國共產黨的諍友 / 劉國慶

護國將軍蔡鍔 / 齊大群

藝菊老人劉??園 / 齊大群

時代報人邵飄萍 / 韓天放

歐陽予倩:戲劇泰斗 / 齊大群

梅貽琦:永遠的清華校長 / 任浩

革命先驅李大釗 / 齊大群

劉半農:“教我如何不想她” / 張進

張自忠:遺澤換作讀書聲 / 張進

胡適在北京的八處居所/齊琪

什剎海旁的郭沫若故居 / 齊大群

國家名譽主席宋慶齡故居 / 齊大群

尋訪張申府北京故居 / 張進

魁璋堂前燕分飛 / 齊大群

梅蘭芳:京劇藝術大師、四大名旦之首 / 齊大群

圣手編輯葉圣陶 / 劉國慶

張恨水:*被低估的大師 / 齊大群

傅作義:立地成佛 / 任浩

徐悲鴻故居暨徐悲鴻紀念館 / 齊大群

馮友蘭與三松堂 / 劉國慶

茅以升:錢江永銘建橋人 / 楊景銘

文學家和革命家茅盾故居 / 任浩

郁達夫的故都之緣 / 齊琪

徐志摩在北京的雪泥鴻爪 / 張進

國歌的詞作者、戲劇家田漢 / 齊大群

大收藏家張伯駒 / 齊大群

抗戰名將何基灃 / 齊大群

朱自清:清華園的荷塘月色 / 楊景銘

李苦禪在北京的陋室 / 張進

瞿秋白:故居無覓 英雄氣在 / 于夢

老舍和他的丹柿小院 / 齊大群

京劇藝術大師荀慧生 / 齊大群

京劇藝術大師尚小云 / 齊大群

凌叔華的“古韻”故宅 / 劉國慶

剪子巷內的冰心遺存 / 劉國慶

陳岱孫:一生純潔的經濟學家 / 劉國慶

須生泰斗馬連良 / 楊景銘

建筑學家梁思成、林徽因故居 / 齊大群

周培源:燕南園中門長開 / 劉國慶

沈從文的無銘陋室 / 齊琪

梁實秋:何人不起故園情 / 于夢

京劇藝術大師程硯秋 / 齊大群

丁玲的傳奇人生 / 張進

末代皇帝溥儀 / 齊大群

末代皇后婉容 / 齊大群

溥杰:從宗室成員到人大代表 / 齊大群

蕭軍的性格與命運 / 于夢

周懷民:畫家兼收藏家 / 齊大群

吳晗:市長蒙冤 / 于夢

末代皇妃文繡 / 齊大群

加入中國國籍的洋醫生馬海德 / 齊大群

蕭紅:往事隨風 / 齊大群

侯仁之:守護北京七十年 / 齊大群

啟功:愛新覺羅氏大儒 / 張進

走進北大紅樓 / 齊大群

田間:時代鼓手 / 齊大群

林海音的城南舊事 / 任浩

汪曾祺:士大夫的背影 / 張進

新鳳霞、吳祖光:神仙眷侶的坎坷一生 / 任浩

劉紹棠:運河之子 / 齊大群

后記

尋訪北京的名人故居 節選

于謙:要留清白在人間 地址 :東單西裱褙胡同 23 號 中共北京市東城紀委把于謙祠設為廉政教育基地,引起社會關注。作者就此造訪北京的于謙祠,并查閱了有關資料。于謙(1398-1457)是擁戴明景泰皇帝保衛北京、挫敗瓦剌軍隊進攻的杰出軍事家、政治家,英宗復辟后慘遭殺害。明萬歷二十三年(1595)敕建其生前在京居住地為“忠 節祠”。現存建筑為晚清時重建。該祠也是義和團重要壇址之一。1984 年公布為北京市 級文物保護單位,又被設為廉政教育基地。 青少年時代 1398 年,明洪武三十一年,明代的開國皇帝朱元璋逝世。同一年,于謙誕生在今浙江省杭州市上城區清河坊祠堂巷 42 號。父親為他取名謙,字廷益,號節庵。于謙祖籍河南蘭考,于謙的曾祖父于九思曾任杭州路總管,遂舉家遷往杭州。于謙的祖父于文大在洪武初年任兵部主事。于謙的父親于仁沒有做官,生有二子一女。長子于謙,次子于 泰,女兒嫁給錢塘朱家。 少年于謙,“生七歲,有僧奇之曰他日救時宰相也。”于謙8歲在西湖旁慧安寺就讀, 15 歲在吳山三茅觀求學,20 歲(一說 17 歲)時寫下明志的《石灰吟》:千錘萬擊出深山,烈火焚燒若等閑。 粉骨碎身全不怕,要留清白在人間。 1414年,16歲的于謙參加鄉試(省級考試),未中。1420年,22歲,第二次參加鄉試, 成為舉人。 1421年,23歲,考中進士,隨后參加殿試,名列三甲第92名,賜同進士出身。 今國子監“進士題名碑”中,仍有于謙的姓名(今國子監首都博物館內永樂十九年)。 巡撫晉豫 1423 年,于謙出仕湖廣,安撫少數民族,兼犒勞官軍。1424 年明成祖朱棣病死,皇位傳仁宗朱高熾,他當了不到一年的皇帝,病死,由其長子宣宗朱瞻基即位,是為宣德皇帝。朱棣有三位皇子,長子朱高熾為太子,次子朱高熙,三子朱高燧。仁宗朱高熾病死,朱高熙想要奪取皇位,*后被侄子朱瞻基打敗。于謙受命斥責朱高煦,受到朱瞻 基的賞識。 1430-1447年,于謙主要任職晉豫巡撫。巡撫的責任是“巡察天下,撫軍濟民”,正三品。這 18 年中,于謙主要做了三件事:救災、治水、加強邊防糧食的儲備及優待軍士。 1441 年,于謙請求調任京官,并推薦了代替自己的人選。由于沒有賄賂當權的大太監王振,王振授意手下人說于謙長期沒有升遷心生怨懟,擅舉他人,竟打入死囚牢。河南百姓聽說后,從河南星夜趕來,為于謙鳴冤,又置御史陳智復審此案,認為是冤案,于謙才得以釋放,但降官為四品。出獄后,仍巡撫晉、豫。 土木堡之變 元滅以后,蒙古內部四分五裂,分化為兀良哈、韃靼、瓦剌三個部分。瓦剌部逐漸 強大,統一了各部,首領也先的勢力,東至遼東,西至新疆、青海。也先一直想要南侵。 此時明朝掌權的皇帝是英宗朱祁鎮,年號正統。英宗繼皇位時,實足年齡只有 7 歲,處處離不開別人照顧,太監王振從小就在英宗身邊,阿諛奉承,英宗對他言聽計從。1449 年春,也先從大同、宣城、遼東、甘州四路大舉進犯。大同守將戰死,鎮守太監郭敬、都督石亨逃回。太監王振的家鄉在離大同不遠的蔚縣,他害怕瓦剌軍入侵會掠 取他家的珍寶財富,同時希圖僥幸取勝,以提高他的地位權力,便慫恿英宗御駕親征。兵部尚書鄺埜、侍郎于謙、戶部尚書王直等極力勸阻,指出當時兵馬糧草儲備不足,短時間內難以完備。已被王振挾持的英宗完全聽不進大臣們的意見,經過草草準備,1449 年 7 月 16 日,英宗率 50 萬大軍浩浩蕩蕩地從北京出發。經居庸關到達宣城時,部隊已缺糧。8 月 13 日,部隊屯駐懷來土木堡。此地無水源,當敵沖,此時將士已斷水 2 天。 8 月 15 日,也先的騎兵突然向疲憊的明軍襲來,明軍毫無戒備,頓時血流成河。兵部尚 書鄺埜等 50 多位高級官吏被難,大明的皇帝成了俘虜。 保衛京城 皇帝被俘的消息傳到北京,皇族上下一片混亂。為了穩定局面,太后下詔,立皇長子朱見深為皇太子,朱見深當時只有 2 歲,命時年 22 歲的郕王朱祁鈺監國。于謙被任命為兵部尚書,開始組織北京保衛戰。 當時的北京,兵馬不足,糧食不足。由于英宗把軍隊主力都帶走了,京城只有老弱不足 10 萬人,能披甲上陣的也就 1 萬人。于謙首先從河南、山東、江浙沿海一帶緊急調兵入京。當時,通州倉廩存糧較多,他動員軍人、官員把糧食運入城內。獎勵任用楊洪、羅亨信等忠于國家的武將,起用石亨為總京營官。 為了擺脫令行不暢、也先要挾的困難局面,太后決定立朱祁鈺為皇帝。9 月 6 日,朱祁鈺登上帝位,史稱景帝,翌年改年號為“景泰”,尊朱祁鎮為太上皇。 為了迎擊也先,于謙首先駁斥了遷都論。在具體的戰術上,派大將把守京城九門。他親自披掛上陣,和石亨一起把守德勝門。10月11日,也先挾持朱祁鎮駐守盧溝橋,同日, 進攻彰義門(廣安門),不勝。13 日至 14 日,進攻德勝門。于謙與石亨事先在德勝門外埋伏了兵馬,在殺退了也先的正面進攻后,埋伏的兵馬殺出,也先兵馬損失慘重,轉而進攻西直門,又在西直門外大敗。也先只得收拾殘兵敗將逃走,保衛北京一戰取得了決定性的勝利。 宮廷政變 也先在北京慘敗后認識到:用武力是不能征服明朝的,如果殺掉英宗,就和明朝徹底破裂了,不如送回明朝,還可以索要大量財物,于是在1450年的中秋節,放回了英宗。于謙是贊成迎回英宗的,當時的景帝朱祁鈺從內心里是不愿他哥哥朱祁鎮回來的。但從孝悌觀念出發,他又不能不迎回“太上皇”,所以在朱祁鎮回來的當天,就住進了“南 宮”(在今南池子),嚴加看管,不許和大臣們來往。景帝為了將來傳位給兒子,決定 廢掉已立的太子朱見深,立他的兒子朱建濟為太子。可惜,朱建濟第二年就病死了。 1457 年,景泰八年,朱祁鈺在大年初一接受群臣朝拜后病倒了。按慣例,正月皇帝 要去天壇祭天的,誰知皇帝的病越來越重,便召見武清侯石亨代皇帝祭天。石亨見到景帝(一般大臣是見不到皇帝的),知道了皇帝病重,壽命將盡(這應該是國家機密),懷有野心的石亨便和監軍太監曹吉祥、都督張軏、侍讀徐有貞密謀,準備擁立英宗復辟。 石亨是總兵,握有軍權,他收繳了北京九門鑰匙,防止城外兵入城,又挑選 1000 名精壯士兵調往皇城附近待命。正月十六夜四更,石亨騙開故宮長安門,士兵進入宮內, 隨后,門被鎖死。同時,徐有貞帶一部分士兵前往南宮迎請英宗。南宮的大門被鎖死,徐有貞便命士兵用巨木撞門,門沒撞開,旁邊的墻塌了,徐有貞等抬著英宗進了東華門,直抵奉先殿,坐到了皇帝的寶座上。十七日晨,百官上朝,迎來的卻是英宗。英宗立即 宣布:命徐有貞即日入閣,參與機務。中午,舉行了正式即位大典。立即逮捕少保于謙、大學士王文、都督范廣等入錦衣衛監獄。 徐有貞要殺死于謙是早有預謀的。欲加之罪,何患無辭?這次加給于謙的罪名是“謀立外(地)藩(王)”。這和當年秦檜以“莫須有”罪名加害岳飛有何不同!據說當時 英宗還猶豫,徐有貞說,“不殺于謙,皇上復位何名?” 1464 年,英宗朱祁鎮死,享年 38 歲。太子朱見深即位,為于謙平反,將家屬從遣戍地放還。憲宗子——孝宗朱佑樘弘治時謚“肅愍”,神宗萬歷時改“肅愍”為“忠肅”,將于謙在京居住地建為“忠節祠”。在杭州,于謙墓是“西湖三杰”墓之一(三杰:岳 飛、于謙、張煌言——明末抗清英雄,詩人)。 北京的于謙祠 于謙祠坐落于今建國門內大街西裱褙胡同 23 號。西裱褙胡同及東裱褙胡同因舊時從事裝裱職業的人多,故名。如今這條胡同已經沒有了,只有 23 號一座四合院孤零零地置于四周的高樓之中。 “于謙祠”是俗稱,正名為“忠節祠”,原有門匾書“于忠肅公祠”。院內是個二進的四合院,有于謙的塑像,有東、西兩個跨院。東面是二層的小樓,有“熱血千秋”匾,二層是“魁星閣”,展出了北京保衛戰的有關史料。在明朝,這一帶是科舉考試的地方, 為求得金榜題名,舉子們都要到這里參拜。 于謙一生清廉 ,正如他年輕時所寫詩句一樣,為國家、為民族,不惜碎骨粉身。他的精神和品格,永遠是我們的楷模!

尋訪北京的名人故居 作者簡介

齊大群,原北京四中高級教師,從教十余年,教授高中語文課程。北京市教師協會常務理事,北京市西城區文史館特邀研究員。著有《情景式教學法》《語文教學散記》。其六名學生亦參與了本書部分章節的寫作及圖片的拍攝等。

- >

莉莉和章魚

- >

史學評論

- >

我從未如此眷戀人間

- >

詩經-先民的歌唱

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

推拿

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

有舍有得是人生