-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

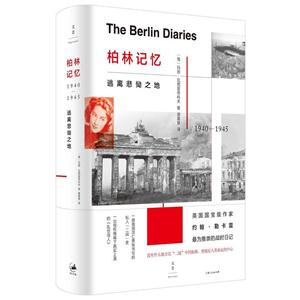

1940-1945-柏林記憶-逃離悲慟之地 版權信息

- ISBN:9787208143104

- 條形碼:9787208143104 ; 978-7-208-14310-4

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

1940-1945-柏林記憶-逃離悲慟之地 本書特色

《柏林記憶:逃離悲慟之地》開始于1940年1月1日——第二次世界大戰爆發后的頭個新年。記日記的那位白俄女爵只有23歲,她與自幼便十分親密的姐姐帶著十一件行李和一臺留聲機前往柏林。彼時天色仍一片漆黑,一切才剛剛開始。她只顧為生活拮據發愁,完全沒有預料到,今后的數年間,警報、炮彈和物資短缺,填滿了大部分的日常生活。其后,死亡和蓋世太保的陰影又不斷降臨。而她,將筆耕不輟,勇敢地記錄這一切。

1940-1945-柏林記憶-逃離悲慟之地 內容簡介

1.這是一部幾乎貫穿整個“二戰”的長篇戰時日記。《柏林記憶:逃離悲慟之地》這本日記的記錄時間與整個“二戰”大致同步,橫跨1940—1945年這些重要的“二戰”年月:從蘇德友好到兩國開戰、戰事吃緊,從喧鬧的舞會派對到滿地碎玻璃的破爛酒吧……日記勾勒出了一條具有時間感的縱向線索,以此為戰事及其后果刻劃了清晰的軌跡。時間密集的日記,帶來引人入勝的現場感。讀者幾乎隨著作者一起,經歷了一遍戰時柏林的生活。

2.這是一卷布滿歷史細節的私人“二戰”史。關于“二戰”的歷史資料和研究著作很多,《柏林記憶》的寫法相比一些講述“二戰”歷史的鴻篇巨制,當然是零散而又瑣碎的。但作者以戰爭親歷者的視角,記錄了她在戰爭中的心理狀態、物質生活、思想認識、社交、工作等方方面面的內容,使這本日記成為名副其實的私人歷史,書中所錄的這些細膩、生動、切身的歷史細節,正是厚重的大部頭歷史的一種補充和佐證。值得強調的是,書中用非常詳盡的篇幅描述了“七月密謀”暗殺希特勒行動的發起和失敗,以及事發后蓋世太保的傳訊,相關人員的被捕等德方的恐怖手段。本書對這一歷史事件做了當事人角度的近距離描述,也是迄今為止發現的僅有的一份相關目擊記錄,是彌足珍貴的一手史料。

3.這是一本俄國流亡貴族女性的傳奇自傳。《柏林記憶》作者瑪麗(“蜜絲”)·瓦西里奇科夫是一位具有傳奇特質的女性,出身白俄貴族家庭,父母身份顯赫。幼年起即隨父母流亡海外,游學法國。成年后在德國工作。這本日記也可視為她的自傳。作者開始書寫作時才23歲,非常年輕。日記起初也寫到了一些富有青春氣息的游樂和愛慕事件。但從日記的后半部分可以看出,蜜絲儼然已經成為一名在戰火中淬煉出了勇氣的成熟女性。這本日記在這一層面上,是一本傳奇女性在戰爭中的個人成長史。同時,由于蜜絲的貴族身份,日記也揭露了一個通常為人所忽略的歷史真相:希特勒和貴族之間關系緊張。“七月密謀”刺殺希特勒事件證明了這一點,其中很多參與刺殺者都是貴族。希特勒以此次暗殺行動為借口,鏟除了當時歐洲許多地位顯赫的家族。

1940-1945-柏林記憶-逃離悲慟之地 目錄

關于《柏林記憶》

1940年1月至12月

1941年1月至6月

1941年7月至1943年7月斷章

1943年7月至12月

1944年1月至7月18日

1944年7月19日至9月

1945年1月至9月

尾 聲

后 記

索 引

1940-1945-柏林記憶-逃離悲慟之地 相關資料

戰時留下的絕不容忽視的文獻,處在如此險惡的環境,文字卻又無與倫比的平靜和優雅。

——約翰·高伯瑞(哈佛教授,經濟學家)

一言以蔽之,這是迄今為止極為杰出的戰時日記。這本書既平時又深刻,它透過一位年輕漂亮的貴族小姐的眼睛,勾畫了舊歐洲的滅亡。而這位貴族小姐自己的世界,也隨著她所經歷的事件慢慢覆滅。

——約翰·勒卡雷

作為不容忽視的史料,這本書無與倫比。

——英國著名歷史學家A.

J. P. 泰勒

文字生動,細節豐富,敘述明晰,有人道關懷,堪比經典之作《塞繆爾·佩皮斯日記》。

——《觀察家報》

一份才華橫溢的柏林戰時見證,也是一個美麗女人懷著令人難以置信的勇氣,日復一日謀生活的記錄。

——《每日郵報》

歷史、回憶錄和自傳的巧妙的結合……書中有許多生動的形象……這位被稱作蜜絲的小姐在1940年開始寫日記時,還……很在意那些花花公子和熱鬧的聚會……但是到1945年,她不再抱有這樣的幻想。她更渴求食物……在柏林和維也納,她聞到過轟炸之后的廢墟中散發出的尸體腐爛的味道,也曾經失去過摯友。

——《華盛頓郵報》

這些日記既不是反思,也沒有抨擊的意思,而是一種記錄……是以一名目擊者的身份在柏林遭到轟炸之后所做的極詳盡的敘述。

——《紐約時報》

以權*的觀點對納粹德國進行生動的描述。

——《名利場》

瑪麗小姐,1978年去世,記錄下了她“二戰”時在德國外交部的工作,這是一份不容忽視的文獻,充溢著歷史、激情和真相,她這份德國戰時記錄,富有洞察力,扣人心弦。

——《出版人周刊》

俄羅斯流亡公主瑪麗,在“二戰”剛剛爆發的時候就來到了柏林。這份秘密日記,勾畫了在日漸陷入絕望的日子里,生活是怎樣的。密集轟炸,戰火熊熊,食物短缺,成為可怕的日常。而日記主人對那些試圖在“七月密謀”中刺殺希特勒的人的記錄,因彼此關系緊密,而格外讓人感興趣。這份對柏林之“諸神黃昏”的引人入勝的個人記錄,給我們提供了珍貴的機會,讓我們得以從有膽識的德國公民的視角,來理解“二戰”。柏林人和倫敦人一樣勇敢,但是他們卻遭受了更多的苦難。收藏了這本書的圖書館,基本都對這本書給予了相當高的評價。

——《圖書館雜志》

1940-1945-柏林記憶-逃離悲慟之地 作者簡介

瑪麗(“蜜絲”)·瓦西里奇科夫(Marie ‘Missie’ Vassiltchikov,1917—1978)生于俄國圣彼得堡,白俄貴族。1919年隨父母離開俄國,成長于德國、法國和立陶宛。1940年前往柏林求職,先在德國廣播電臺工作,后轉至外交部情報司上班,在那里與一群后來積極參與“七月密謀”的反納粹核心人士共事。“二戰”流亡德國期間,蜜絲堅持撰寫日記,逐日甚至逐時地記錄戰時生活。其中對暗殺希特勒行動的失敗及其后的恐怖統治的詳細記錄,成為至今對該事件僅有的一份目擊記錄。蜜絲在戰后定居法國,1978年病逝于倫敦。

譯者:唐嘉慧,政治大學西洋語文學系畢業,現為自由編譯作家,翻譯作品有《伯格曼論電影》《奇士勞斯基論奇士勞斯基》《演化》等。

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

詩經-先民的歌唱

- >

山海經

- >

煙與鏡

- >

我與地壇

- >

有舍有得是人生

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述