-

>

兩種文化之爭 戰(zhàn)后英國的科學(xué)、文學(xué)與文化政治

-

>

東方守藝人:在時間之外(簽名本)

-

>

易經(jīng)

-

>

辛亥革命史叢刊:第12輯

-

>

(精)唐風(fēng)拂檻:織物與時尚的審美游戲(花口本)

-

>

日本禪

-

>

日本墨繪

中國文化二十四品 版權(quán)信息

- ISBN:9787214205230

- 條形碼:9787214205230 ; 978-7-214-20523-0

- 裝幀:一般輕型紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

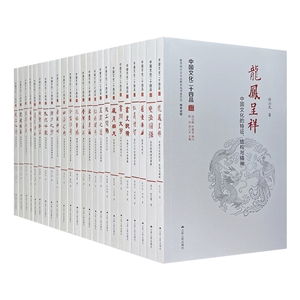

中國文化二十四品 本書特色

★16開平裝,江蘇人民出版社出版

★中文專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會讀物,“十三五”國家重點出版規(guī)劃項目圖書

★著名學(xué)者饒宗頤、葉嘉瑩擔任顧問

★每冊10萬字的體量,將中國文化的種種,不僅說了個明明白白,且說得有情有趣

★以四字一句的成語設(shè)計書名,以“二十四”這一“很中國”天道運行的數(shù)字建構(gòu)叢書體系

★文字深入淺出,既具有較強的可讀性,又有較高的學(xué)術(shù)性,是優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化普及讀物

★附有關(guān)中國文化二十四品延伸閱讀及原典導(dǎo)讀的微信二維碼,掃一掃,即可在線進入傳統(tǒng)文化的廣闊天地

中國文化二十四品 內(nèi)容簡介

1、龍鳳呈祥

龍是華夏祖先的化身,鳳是民族飛翔的理想,龍和鳳是中華民族的圖騰。龍鳳呈祥,象征著我們民族多元一統(tǒng)的摶成歷程,凝聚著中國文化剛?cè)嵯酀牧α亢完庩柡椭C的情韻,象征著太平盛世的到來。中國文化龍飛鳳舞,自強不息。其特征沉潛而升騰,悠久而日新;其結(jié)構(gòu)簡易而精致,平衡而變通;其精神雄渾而典雅,中庸而剛健。談龍說鳳,走進中國文化的美麗殿堂。

2、書同文字

漢字古老悠遠,是一條蜿蜒無垠的歷史長河;漢字構(gòu)形奇妙,是先人偉大智慧的結(jié)晶;漢字靈動飄逸,展現(xiàn)了中華民族非凡的藝術(shù)創(chuàng)造。“文”是花紋,是萬事萬物的象形符號;“字”是生育,是文與文相親相愛繁衍出的子子孫孫,中國文化的基因和血脈由漢字組成。漢字的理想是“書同文字”,統(tǒng)一的字形與書寫,鍛造了中國文化的堅強骨骼。漢字以整齊的身姿站立著,砌成中華文明的長城。

3、載之書冊

《尚書》有云:“惟殷先人,有典有冊。”古代中國曾是世界上書籍多的國度,在書寫、形制、印刷、流播、收藏、分類等方面形成了完備的體系與制度,珍存了豐富的歷史經(jīng)驗與智慧。典冊從契刻發(fā)展到書寫,以甲骨、簡帛、金石等形態(tài)而存在,而紙的發(fā)明帶來了書寫與傳播的便利,進而制作出紙墨飄香、書法雋美的印刷書籍。經(jīng)典于是乎產(chǎn)生,傳統(tǒng)于是乎繼承,學(xué)術(shù)于是乎發(fā)明。

4、仁義禮智

仁、義、禮、智,是中華倫理的“四維”,支撐起中國人的核心價值。它們根源于人類的惻隱之心、羞惡之心、恭敬之心和是非之心,蘊育于上古禮樂文化,由孔子創(chuàng)發(fā),孟子闡明,在漢代形成了牢固的思想體系,成為傳統(tǒng)文化中安身立命、維系人倫、高揚人道的道德標準。它們既是個人修身養(yǎng)性、努力向善的行為規(guī)范;也是社會和諧、民族凝聚、人類和平的道德理想。

5、君子之學(xué)

在世界文明古國中,唯有中國的文化悠久而綿延、源遠而流長、古老而常新,重視教育是其內(nèi)在的文化動力。古代中國創(chuàng)造了自成系統(tǒng)的官學(xué)、私學(xué)以及書院等教育機構(gòu)和制度;確立了被譽為“世界第五大發(fā)明”的科舉制;積累了豐富的教育理念和方法。從孔子開始,中國古代的思想家大多是教育家,有教無類,誨人不倦,體現(xiàn)了自覺而覺人,己欲立而立人的仁愛精神。教育既是成人之道,更是治民之道,富之而后教之,使之成為君子。

6、王霸之道

“天下為公”“天下大同”,中國的文化理想就是政治理想,政治是中國歷史車輪的軸心。歷代政治家、思想家對國體設(shè)計、德刑關(guān)系有著精致的設(shè)計與闡述。從周公制禮,到商鞅變法,中國古代社會由宗法封建王國發(fā)展為統(tǒng)一郡縣帝國,其政治和文化制度在禮法并存、王霸雜用的張力之中不斷地變革、更張。興亡成敗,載舟覆舟,為后世留下有益的經(jīng)驗和沉痛的教訓(xùn),塑造了中國人情理兼顧、改革變通的政治性格。

7、四海之內(nèi)

中華民族起源于中國大地上不同的地域文明,五十六個民族來自歷史上諸多的古老群體,他們都為中國文化貢獻了聰明才智,正如孟子所說:舜為東夷人,文王為西夷人,皆能“得志行乎中國”。古代各民族共生共存,既有和親、會盟、互市、通貢的和平友好,又有對抗、沖突、割據(jù)、兼并的利益斗爭。歷經(jīng)時間長河的洗禮,他們形成了一個文化共同體,升華出“四海之內(nèi)皆兄弟”的高尚情懷,蘊育出強大的民族精神和凝聚力,這正是中國不斷復(fù)興并走向強盛的關(guān)鍵。

8、赤縣神州

中國居天下八十一分之一,名曰“赤縣神州”。大禹治水,又將中國劃分為九州。這是戰(zhàn)國時代思想家的奇思妙想,是中國地理文化的神話傳說,它消解了封建國家的政治主體,呼喚著宏大的政治空間,“九州”象征著中國統(tǒng)一的文化地理觀念。不同的地理環(huán)境造就了不同的生存方式,每一個“州”都具備獨特色彩的土壤、獨特品質(zhì)的人性與物產(chǎn)、獨特的自然風(fēng)景和文化名勝。讓我們打開古老的《山海經(jīng)》,游覽天下名山大川,領(lǐng)略中國的地理文化。

9、風(fēng)土人情

“千里不同風(fēng)、百里不同俗”。中華大地縱橫萬里,百族共生,風(fēng)土人情,五彩繽紛:合兩性之好的婚規(guī)、舌尖百味的飲食、繼祖正體的姓名、和睦人群的禮儀、祈福求吉的信仰、普天同慶的節(jié)日,描繪出中華民族數(shù)千年社會生活的風(fēng)俗畫卷。推開歷史的窗口,用長鏡頭聚焦源流,管窺先民的生生息息;用近鏡頭紀錄寫真,剪裁中國的衣食住行,去發(fā)現(xiàn)“人情似故鄉(xiāng)”的中國。

10、九流十家

百家爭鳴的先秦諸子,是中國傳統(tǒng)思想的淵藪與源泉。春秋戰(zhàn)國時代,社會劇烈變動,知識普及,思想自由而活躍,諸子們以“當今之世,舍我其誰”的使命擔當,游說救世,儒、道、陰陽、法、名、墨、縱橫、雜、農(nóng)、小說,九流十家,蜂出并作,各引一端。他們一方面激烈辯論,水火不容;一方面百慮一致,殊途同歸,都是入世或經(jīng)世之術(shù)。相互之間可以論衡而融合,可以并行而不悖。中國思想綜合創(chuàng)新的基調(diào)和走向由此確立。

11、內(nèi)圣外王

它是中國文化的主流思想之一,雖屢經(jīng)坎坷,甚至瀕臨滅頂之災(zāi),但至今仍然流淌在中華兒女的血脈之中,在中國人的價值取向、思維方式、行為規(guī)范與社會心理中打下了深深的烙印,成為塑造中華民族精神不可或缺的重要因素;它源起于洙泗之間,由孔子開宗立說,將西周禮樂文明的精神創(chuàng)發(fā)為“放之四海而皆準”的倫理價值,經(jīng)過歷代仁人志士的闡釋與履踐,如大江大河,澤潤了中國和東亞,并匯入世界文明的海洋。這就是儒學(xué),是“內(nèi)圣外王”之道,是成人立德之教。

12、蓮花凈土

從絲綢之路來到中國的佛教,與中國本土成長起來的儒、道兩家,共同構(gòu)成了中華文化主要的三個精神傳統(tǒng),共同關(guān)照人與自然、人與社會、人與身心的文化取向,因此,要了解中國文化,必須了解佛教在其中的形成、綿延和影響。凈土開出的蓮花,根源于古老的印度文化,延展出中國、東亞和世界的繁茂枝葉,開放出多姿多彩的信仰與藝術(shù)之花,結(jié)出了外來文化和中國文化融合的碩果。

13、抱樸歸真

道教是中國古代巫術(shù)與道家思想凝聚而成的本土宗教,在宗教、哲學(xué)、美學(xué)、文學(xué)、科技等諸多方面對中國人的思想與生活產(chǎn)生了浪漫而深刻的影響。它探索宇宙的奧秘,尋找長生的秘訣,故而煉丹、畫符、運氣、行醫(yī);它并不禁欲,但擯棄名利,故而仙樂飄緲,男女神交;它并不玄想,故而飲酒服藥,羽化登仙。它熱愛生命,崇尚自然,抱樸歸真。

14、文苑英華

中國古代文學(xué)是禮樂文明開出的奇葩,禮是社會規(guī)范,發(fā)為文章;樂是心志情懷,發(fā)為詩歌。詩言志而緣情,文明道以立言,它們是中國文學(xué)的正統(tǒng),是中國書寫的范式。詩意和文采是中國任何一種藝術(shù)的靈魂。在藝術(shù)上,它們或溫柔敦厚,或綺靡朗麗,或平淡自然,或空明寧靜,或豪邁飄逸,或沉郁頓挫;沉思翰藻,煉字度句;比興寄托,境界高遠;文苑英華,美不勝收。

15、今古傳奇

說部之體,淵源于史傳;志怪志人,濫觴于六朝。唐傳奇、宋話本,各擅其勝,文言白話,自此始分,小說之義,漸與今同。章回長篇,明清為盛,四大奇書,雅俗共賞,《紅樓》一夢,是為*。而話本短篇,“三言”“二拍”,坊間刊刻,流播市井。諷時罵世,談鬼說神,演說癡情,了斷公案,演繹歷史,表彰忠義,盡在今古傳奇之中。

16、花雅爭勝

百戲雜劇、南戲傳奇、海鹽弋陽、花雅爭勝,中國戲曲早形成于民間社會,隨著歷史的推移,文人雅士參與創(chuàng)作,產(chǎn)生了許多精湛的經(jīng)典之作,由民間文化上升為高雅文化,進入中國文化的大傳統(tǒng)中。悲壯的《竇娥冤》、凄涼的《梧桐雨》、華美的《牡丹亭》、幻滅的《桃花扇》,舞臺春秋,人生寫照;生旦凈丑,粉墨登場;一折一出,顧盼生姿;感天動地,曲盡悲歡。

17、藝舟雙楫

毛筆是中國造型藝術(shù)獨步于世界的工具,書寫勾勒,氣韻生動,濃墨淡彩,隨類賦形。書畫同生于錐穎,如江河同源于昆侖,流為山水花鳥的畫卷,流為篆隸真草的碑帖。在墨香紙韻的支持下,毛筆抒發(fā)了中國人對自然的胸襟意氣和對人生的心靈感懷:“丹青不知老將至,富貴于我如浮云。”

18、金聲玉振

音樂是維持道德教化和抒發(fā)個人情志的工具,中國古代音樂在制度、機構(gòu)、樂器、樂理等方面均有獨造,《詩經(jīng)》皆是樂曲,《楚辭》亦為歌詩。窈窕淑女,鐘鼓樂之;制禮作樂,金聲玉振;五聲六律,調(diào)和律呂;祭唱歌贊,和諧天人。漢武樂府,廣采“趙、代之謳”“秦、楚之風(fēng)”;隋唐燕樂,融匯胡漢中外之音。而音樂高妙,知音難覓,令人悵惘。所謂高山流水,大音希聲。古人詩云:“曲終人不見,江上數(shù)峰青。”

19、采菊東籬

山水、園林、飲饌、游藝,表達了中國人高雅的生活姿態(tài)和詩意的棲居方式。山水本是自然之物,古人卻賦予它生命肌理,“仁者樂山,智者樂水”,寄托了人生的志向與抱負。古典園林,壺天自春,以小見大,融自然、藝術(shù)、意境之美為一體。飲食茶酒,調(diào)和鼎鼐,烹煮蒸炒而特重滋味。圍棋、蹴鞠、投壺、酒令,游于藝而娛身心,雖為小道而見妙理,蘊含著智慧和樂趣。

20、紅粉閨秀

紅粉與閨秀,是中國古代兩大女性群體。在家庭倫理和男權(quán)社會的制約下,她們的社會生活空間受到制約,但是她們創(chuàng)造了別具一格的女性文化,贏得了尊嚴與地位,母教淑儀、賢媛才女,層出不窮,尤其在文學(xué)藝術(shù)方面成就突出,因為她們的感情細膩而豐富,或溫婉地抒發(fā)了閨怨之情,或率性地吟唱著艷歌情曲。山間竹喧歸浣女,潯陽江頭聽琵琶。感傷如夢青春,珍惜花樣年華。

21、天工開物

被科學(xué)視為巫術(shù)的中國古代數(shù)術(shù)文化,積累了中國人與大自然交往的經(jīng)驗和手段,恰恰是古代科技的萌芽。中國人用陰陽五行分析物質(zhì)關(guān)系,催生了發(fā)達的物質(zhì)文明。被全世界譽為中國古代四大發(fā)明的造紙術(shù)、印刷術(shù)、指南針和火藥,皆發(fā)明于漢唐這兩個中國歷史上的盛世。中醫(yī)、陶瓷、制茶、絲綢及其它傳統(tǒng)手工藝至今仍是獨到的科技。中國的科技思想充滿了倫理因素,主張道技結(jié)合,天工開物,啟發(fā)我們反思現(xiàn)代科技面臨的倫理和生態(tài)困境,是珍貴的思想遺產(chǎn)。

22、懸壺濟世

中國古代醫(yī)學(xué)辨五味以養(yǎng)形,節(jié)情欲以養(yǎng)神,和天氣以養(yǎng)精。從調(diào)養(yǎng)五臟,到調(diào)治性情,再到察占節(jié)氣,使自然賦予身體的元氣精神得以保持,形體血氣得以長養(yǎng),包涵于其中的道德心靈得以培育,人民安康而臻于王道。故醫(yī)道即人道,治病即治國,懸壺濟世,救民水火,古人云:“君親有疾不能療之者,非忠孝也。”又曰:“不為良相,則為良醫(yī)”。傳統(tǒng)中醫(yī)學(xué)蘊含著濃厚的人文情懷,積極探索天人之道和倫理精神。

23、風(fēng)月同天

“山川異域,風(fēng)月同天。寄諸佛子,共結(jié)來緣。”公元8世紀日本圣德太子的話,呼喚起唐代高僧鑒真和尚東渡傳法的信心。從漢至唐,東亞各國分享中國的文化成果,并各自奉獻出智慧,共同建構(gòu)了以中國文化為軸心的古代東亞文明。儒學(xué)和佛教摶成了整個東亞文明圈的制度與信仰,而漢字成為東亞文明的通用文字,中國的詩文典范和書寫體式被廣泛應(yīng)用于文學(xué)創(chuàng)作和精英的書寫,創(chuàng)造了精神文明的高級成果。正如唐代詩人溫庭筠的詩句所云:“疆理雖重海,車書本一家。”

24、變法圖強

文化因傳承而不息,因變通而不衰。明清以來,中國因?qū)V谱源蠖滩阶苑猓瑵u失活力,國勢不振,弊政叢生。至近代列強紛至,國門洞開,民族危難日益深重。于是窮則思變,仁人志士借鑒西方文化,探尋救國之道,企求革故鼎新,變法圖強,雖屢遭挫折,仍前赴后繼,譜寫了爭取民族和文化復(fù)興的壯麗樂章。

中國文化二十四品 目錄

書同文字

書史縱橫

仁義禮智

君子之學(xué)

王霸之道

四海之內(nèi)

赤縣神州

風(fēng)土人情

九流十家

內(nèi)圣外王

蓮花凈土

中國文化二十四品 節(jié)選

中國文化二十四品 作者簡介

龍鳳呈祥

徐興無,南京大學(xué)文學(xué)院教授、院長,著有《白日薄西山——大漢帝國的衰亡》《新譯〈金剛經(jīng)〉》《讖緯文獻與漢代文化構(gòu)建》《劉向評傳》等。

書同文字

黃德寬,安徽大學(xué)教授、中國文字學(xué)會會長,著有《漢語文字學(xué)史》(合著)、《漢字理論叢稿》、《開啟中華文明的管鑰——漢字的釋讀和探索》、《古文字譜系疏證》(合著)、《漢字闡釋與文化傳統(tǒng)》、《古漢字發(fā)展論》等。

書史縱橫

程章燦,教育部長江學(xué)者特聘教授、南京大學(xué)古典文獻研究所所長,著有《魏晉南北朝賦史》《劉克莊年譜》《世族與六朝文學(xué)》《古刻新詮》《石刻刻工研究》等。

許勇,南京大學(xué)文學(xué)院博士生,撰有《〈耆舊續(xù)聞〉文獻研究》,發(fā)表《陳鵠非<耆舊續(xù)聞>的作者》《<東齋記事>異名佚文考》等論文。

仁義禮智

周德豐,南開大學(xué)哲學(xué)院教授,著有《中國近代哲學(xué)研究》、《中國現(xiàn)代文化哲學(xué)》(合著)、《中國現(xiàn)代人生哲學(xué)》(合著)、《中國哲學(xué)小史》(合著)等,參加編著方克立主編的《中國哲學(xué)大辭典》。

李承福,博士,發(fā)表論文《據(jù)舊開新——錢穆文化觀研究》等。

君子之學(xué)

閆廣芬,南開大學(xué)高等教育研究所教授,著有《中國女子與女子教育》《經(jīng)商與辦學(xué)——近代商人教育活動研究》《世紀之理想——中國近代義務(wù)教育研究》《中國教育思想通史》等。

王霸之道

王子今,中國人民大學(xué)國學(xué)院教授,出土文獻與中國古代文明研究協(xié)同創(chuàng)新中心教授,南京師范大學(xué)鴻國講座教授,著有《權(quán)力的黑光》《中國文化節(jié)奏論》《“忠”觀念研究》《秦漢社會史論考》《千百年眼:皇權(quán)與吏治的歷史掃描》《秦漢史:帝國的成立》《中國歷代王朝開國檢討》等。

四海之內(nèi)

高,蘭州大學(xué)西北少數(shù)民族研究中心教授、主任,著有《西域古代民族宗教綜論》《西域古代伊斯蘭教綜論》《各民族共創(chuàng)中華》《世界民族綜論》等。

赤縣神州

白長虹,南開大學(xué)旅游與服務(wù)學(xué)院教授、院長,著有《國家旅游智庫研究專輯》(總主編)、《市場學(xué)》(主編)、《顧客價值論》等。

風(fēng)土人情

楊英杰,遼寧師范大學(xué)歷史文化旅游學(xué)院教授,曾任遼寧師范大學(xué)歷史文化旅游學(xué)院院長、中國先秦史學(xué)會理事、遼寧省史學(xué)會副會長等,著有《戰(zhàn)車與車戰(zhàn)》《清代滿族風(fēng)俗史》《中國歷史文化》《中外民俗》《漢武帝傳》等。

劉筏筏,遼寧師范大學(xué)歷史文化旅游學(xué)院副教授、國家高級禮儀培訓(xùn)師,著有《旅游服務(wù)禮儀》《飯店業(yè)概論》《現(xiàn)代飯店安全管理及案例評析》《餐飲服務(wù)難題應(yīng)對》等。

九流十家

張峰屹,南開大學(xué)文學(xué)院教授、中國古代文學(xué)教研室主任,天津市中國古代文學(xué)學(xué)會會長,著有《西漢文學(xué)思想史》《兩漢經(jīng)學(xué)與文學(xué)思想》《跬步集》《中國古代文學(xué)發(fā)展史·先秦兩漢卷》等。

內(nèi)圣外王

李翔海,北京大學(xué)馬克思主義學(xué)院教授、學(xué)術(shù)委員會主任,中國文化發(fā)展研究中心常務(wù)副主任,著有《生生和諧——重讀孔子》《尋求德性與理性的統(tǒng)一》《現(xiàn)代新儒學(xué)論要》《20世紀中國哲學(xué)研究》《哲學(xué)的力量——社會轉(zhuǎn)型時期的中國哲學(xué)》等。

蓮花凈土

陳引馳,復(fù)旦大學(xué)中文系教授、主任,著有《文學(xué)傳統(tǒng)與中古道家佛教》《隋唐佛學(xué)與中國文學(xué)》《佛教文學(xué)》《莊學(xué)文藝觀研究》《莊子精讀》《亂世的心智》《彼岸與此境》等。

蘇暢,哲學(xué)博士、復(fù)旦大學(xué)中華文明國際研究中心博士后,發(fā)表《詮釋學(xué)視域下的五重玄義》《兩朝僧傳中所見講經(jīng)考》《大乘掌珍論中的“有為比量”解讀》等論文。

抱樸歸真

趙益,南京大學(xué)文學(xué)院古典文獻研究所教授,著有《王霸義利:北宋王安石改革批判》《古典術(shù)數(shù)文獻述論稿》《六朝南方神仙道教與文學(xué)》《六朝隋唐道教文獻研究》等。

文苑英華

孫立堯,南京大學(xué)文學(xué)院副教授,著有《宋代史論研究》等。

今古傳奇

陳洪,南開大學(xué)講席教授、跨文化研究院院長,天津市文聯(lián)主席,教育部中文專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會主任,教育部文化素質(zhì)教育指導(dǎo)委員會副主任,《文學(xué)與文化》主編,著有《中國小說理論史》、《結(jié)緣:文學(xué)與宗教》、《金圣嘆傳》、《六大名著導(dǎo)讀》、《淺俗下的厚重》《中國小說通史》(主編)、《中國古代文學(xué)史》(主編)等。

郭輝,文學(xué)博士,山西師范大學(xué)講師,著有《明清小說中尼僧形象之文學(xué)與文化研究》等。

花雅爭勝

解玉峰,南京大學(xué)中文系教授,著有《20世紀中國戲劇學(xué)史研究》《詩詞曲與音樂十講》《漢唐樂府詩辯證》等。

藝舟雙楫

曹小鷗,中國藝術(shù)研究院副研究員,著有《后現(xiàn)代設(shè)計》《新具象藝術(shù)》《民間藝術(shù)鑒賞》《天工開物圖說》《揚州,城市歷史中的10個人》等。

陳彥青,博士,著有《觀念之色》《中國色彩系統(tǒng)觀念建構(gòu)一種——間色的轉(zhuǎn)換》等。

金聲玉振

司冰琳,首都師范大學(xué)音樂學(xué)院副教授,著有《一本書讀懂中國音樂史》、《中國音樂史普修教程》(編)等。

采菊東籬

陶慕寧,美食家、南開大學(xué)文學(xué)院中國語言文學(xué)系教授,著有《金瓶梅中的青樓與妓女》《青樓文學(xué)與中國文化》《無問無應(yīng)集》《瓶外卮言》等。

紅粉閨秀

俞士玲,南京大學(xué)中文系教授,著有《陸機陸云年譜》、《西晉文學(xué)考論》、《漢晉女德建構(gòu)》(即將出版)等。

天工開物

李建珊,南開大學(xué)哲學(xué)院教授,曾任科技哲學(xué)教研室主任,著有《浪漫的理性——科學(xué)和藝術(shù)的對話》《科技文化的起源與發(fā)展》《科學(xué)方法概覽》《循環(huán)經(jīng)濟的哲學(xué)思考》《世界科技文化史教程》《歐洲科技文化史論》等。

賈向桐,南開大學(xué)哲學(xué)院教授,著有《實踐優(yōu)位視野下的科學(xué)形象》《現(xiàn)代性與自然科學(xué)的理性邏輯》《歷史主義、實用主義和理性主義》等。

懸壺濟世

孫中堂,天津中醫(yī)藥大學(xué)語言文化學(xué)院教授、古籍文獻教研室主任,著有《中醫(yī)內(nèi)科史略》《尤在涇醫(yī)學(xué)全書》《中醫(yī)必讀百部名著·養(yǎng)生卷》《彭子益醫(yī)書合集》《李時珍》等。

鄧婷,博士、中國藝術(shù)人類學(xué)學(xué)會會員。

風(fēng)月同天

張伯偉,南京大學(xué)文學(xué)院教授、域外漢籍研究所所長,著有《清代詩話東傳略論稿》《東亞漢籍研究論集》《作為方法的漢文化圈》《域外漢籍研究入門》等。

卞東波,南京大學(xué)文學(xué)院教授,著有《南宋詩選與宋代詩學(xué)考論》《宋代詩話與詩學(xué)文獻研究》等。

變法圖強

侯杰,南開大學(xué)歷史學(xué)院教授、中國近代史教研室主任、中國社會史研究中心專職研究員,城市文化研究院副院長,著有《中國文化與世界》《中國民眾意識》《世俗與神圣——中國民眾宗教意識》等。

趙天鷺,南開大學(xué)歷史學(xué)院博士生,發(fā)表論文《近代中國纏足女性身體解放研究新探》《香山買辦及其多重身份轉(zhuǎn)換》《天主教徒馬相伯在京、津地區(qū)活動新探(1912—1917)》等。

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

我從未如此眷戀人間

- >

自卑與超越

- >

人文閱讀與收藏·良友文學(xué)叢書:一天的工作

- >

有舍有得是人生

- >

推拿

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

名家?guī)阕x魯迅:朝花夕拾