預估到手價是按參與促銷活動、以最優惠的購買方案計算出的價格(不含優惠券部分),僅供參考,未必等同于實際到手價。

-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

《韓非子》讀解 版權信息

- ISBN:9787568122672

- 條形碼:9787568122672 ; 978-7-5681-2267-2

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

《韓非子》讀解 本書特色

★ 16開平裝,東北師范大學出版社出版

★ 《<韓非子>讀解》全兩冊,上冊為《韓非子·經》部分,共43篇,每篇是以議論為主體、有明確論述主題的文章;下冊為《韓非子·說》部分,共12篇,含“說林”2篇、“儲說”6篇、“難”4篇,主要是故事和傳說

★ 本書以上海古籍出版社2000年版《韓非子新校注》(陳奇猷校注)為底本,參之以中華書局2010年版《全本全注全譯叢書?韓非子》(高華平等譯注)

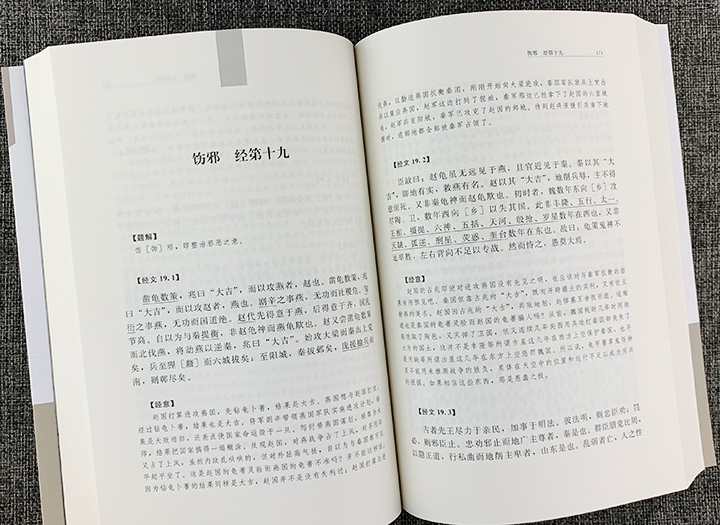

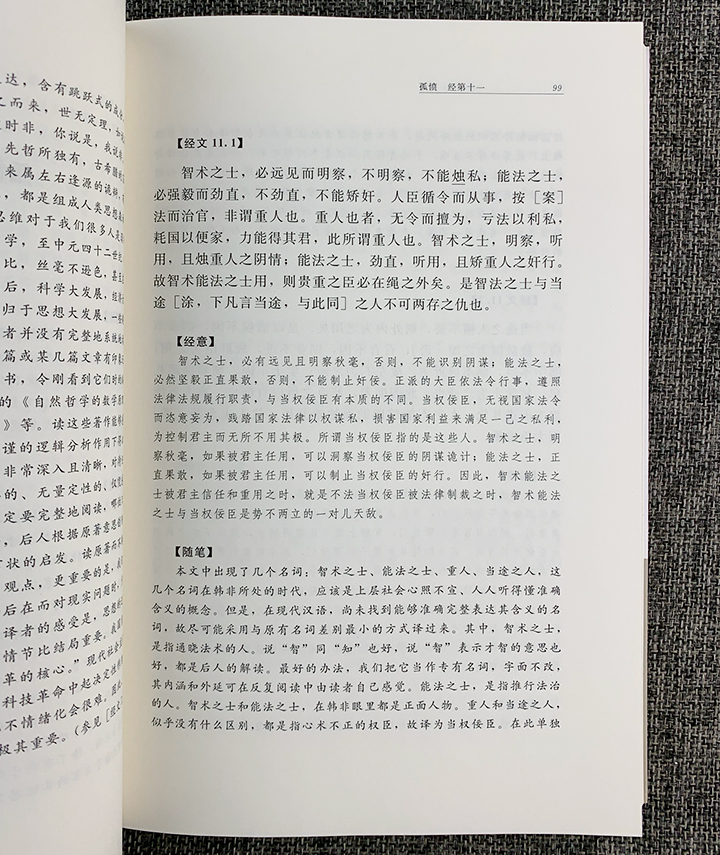

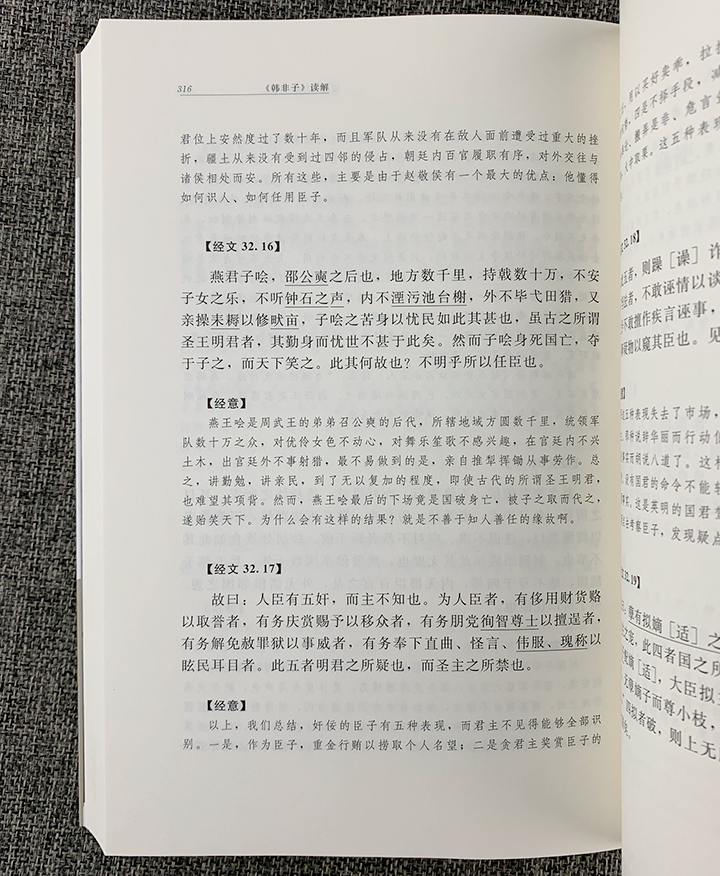

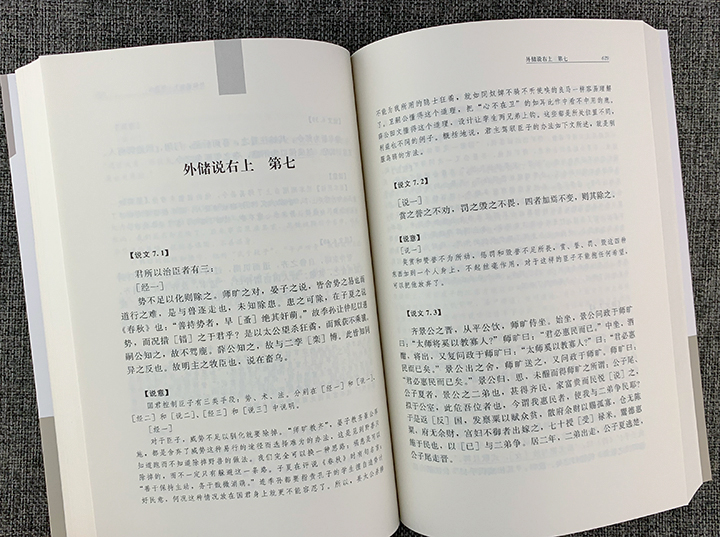

★ 本書正文分題解、經文、經意、隨筆四部分。題解是作者對經文背景的解說,位于每篇的篇首;經文就是《韓非子》的原文,經意是作者根據自己的理解, 對經文的翻譯和解釋。每一篇經意都是獨立成篇的。隨筆是作者讀經文的心得和隨筆, 其中系統論述了人生、倫理、理想等問題

《韓非子》讀解 內容簡介

本書正文分題解、經文、經意、隨筆四部分。題解是作者對經文背景的解說。位于每篇的篇首。經文就是《韓非子》的原文。經意是作者根據自己的理解, 對經文的翻譯和解釋。每一篇經意都是獨立成篇的。隨筆是作者讀經文的心得和隨筆, 其中系統論述了人生、倫理、理想等問題。

《韓非子》讀解 節選

《韓非子》讀解 相關資料

1.《韓非子》共55篇文章,體例有以議論為主和以故事傳說為主兩類。原文與譯文合在一起的篇幅較大,所以本書編譯者把它分成了上下冊兩個部分,上冊為《韓非子·經》部分,每篇是以議論為主體、有明確論述主題的文章,下冊為《韓非子·說》部分,主要是故事和傳說的堆砌,即使有議論,但每篇數個觀點,沒有明確主題。《韓非子》往往議論中有說,說中有議論。有明確主題與否,或多或少會影響我們閱讀時的思考方向。編譯者希望讀者做天馬行空式的閱讀,不要墨守原文的引導。具體分類,屬于說的文章共12篇,含“說林”2篇、“儲說”6篇、“難”4篇,歸于《韓非子·說》中;屬于經的文章共43篇,歸于《韓非子·經》中。《韓非子·經》的原文為【經文】,《韓非子·說》的原文為【說文】,分別排序,每篇為章,章內分節,章節編號,如:【經文1.2】和【說文1.2】分別指經文和說文的第1章第2節。節與節的分法完全是編譯者根據閱讀理解方便而確定的,不起因文設意之效。

2.本文正文由四部分組成,分別是【題解】【經(說)文】【經(說)意】【隨筆】,除【經(說)文】部分以宋體字排版外,其余部分的內容或多或少都帶有編譯者的主觀成分,均以仿體、楷體字排版。

3.【題解】位于每篇開頭,是編譯者根據對【經(說)文】背景的了解針對該篇擬寫的簡單介紹。【經(說)意】是本書的中心,是編譯者根據自己的理解對【經(說)文】做出的翻譯和解釋,編譯者努力使之獨立成篇,如果讀者不愿看或看不懂【經(說)文】,單獨閱讀【經(說)意】也是可以的。【隨筆】是編譯者讀【經(說)文】時的心得和隨想,有的是針對上段原文而發,有的則不是。對讀者閱讀思考起提示作用,對與錯言責自負。【題解】和【隨筆】并不是每篇都有,本著有話則說,無話不說的原則,盡量減少篇幅。編譯者在閱讀原文時,有時會有意無意地想到了幾句或帶有寓意性或有相關事宜敘述的今古詩詞曲賦等,編譯者也會將這些詞句也加入到【隨筆】中,讀者可通過自己的思考,自行調整思路。

4.本來,編譯者*希望的本書內容只包括譯文和隨筆部分,并沒有詞語解釋。對于非古漢語或歷史方面的專業人士,釋詞的難度遠大于譯文,但考慮到兩個因素或者說是出發點,*后決定還是把詞語解釋部分加上。這兩個因素都來源于編譯者長期以來閱讀古文書籍的自身感受:一是古文注疏類的專門書籍,如中華書局、上海古籍出版社的相關著作,注釋部分往往深而不全,有爭議的地方解釋翔實有份量,但對于古文和歷史的初級愛好者來說,很多基礎性的知識卻沒有。二是面向大眾的全注全譯類書籍的注釋部分往往廣而不詳,這里的不詳指對于書籍內容的針對性不強,一個詞語的解釋放在任何一本書中都可以。如對于某人的解釋,一語“某國的卿大夫”了之,既不交代此人生平,又不涉及此人的思想主張,即使涉及也是寥寥幾語。那么讀者就有疑問了,為什么此處的敘述要提到這個人,他的經歷和主張在此處意味著什么?由于這些直接關系到文章理解的解釋,讀者雖然能夠表面上看得懂,但是不理解書籍內容的思想性、晢理性和深刻寓意。這就完全失去了讀書的意義,記憶力好的讀者記住了幾個僵硬的沒有任何變化的故事或警句,記憶力不好的腦袋一片空白,總之,讀書沒有變成自己的東西。正因為如此,編譯者單獨拿出不比譯文少的精力來做詞語解釋,釋詞出發點是以圍繞文章內容為中心,而不是詞語本身,目的是讓讀者不僅看懂,而且要充分理解文章的含義。筆墨雖然稍顯多一點,但編譯者認為是值得的。有一點需說明,為了減少差誤,編譯者要求自己所有的解釋都必須一條不落地通過三關:一是工具類圖書包括電子類圖書的解釋,二是本條詞語在同名書籍的其他版本中的含義和解釋,三是本條詞語在本書中與其他相關詞語的關系。盡管如此,錯誤在所難免,敬請讀者不吝賜教。

5.本書的詞語解釋部分分為“詞語釋”和“人物釋”,分別在下冊后部集中進行說明,這樣做有兩點考慮:一是使重復出現的內容盡量少出現重復解釋的現象,二是釋詞的作用在于加深理解而不僅為了讀懂。因為譯文已經完整表達語意,即使不看釋詞也能把握大意,所以不隨原文并不影響閱讀。需解釋的詞語在原文中用下畫線示意,重復出現的詞語盡量在*早出現的地方示意。有少數幾個人物釋詞語,因原文人名的簡稱按現代習慣已不知所指,所以在譯文中出現全稱時用下畫線示意。編譯者對于詞語和人物的解釋不滿足于知其然,而盡量交代其所以然,所耗費的筆墨有的已經超出了直觀理解詞語本身的必要,這也可以算作本書的一個特點。這樣的方式與其說是便于閱讀,不如說是便于掌握知識的獨立篇章,作為歷史事件、歷史人物及有舉一反三價值的部分統一放在書后以附錄形式出現,讀者可作獨立閱讀,既可助于本書理解,又可豐富歷史知識。如果讀者把本書的釋詞部分全部讀完了,那么對于先秦的歷史就有了一個總體的了解,對閱讀古漢語也有一個不錯的基礎。一些在古代文獻中極少出現的、我們只知其名而不知其經歷的蒼白的符號式歷史人物,直接引述,不做解釋對一些生僻字、不重要的說法、事件和人物,以及不影響理解文章含義的古地名等,編譯者一律采取一帶而過式的注釋說明或根本不做注釋說明。讀者在讀書時重點要放在對整體內容的理解和把握上,不要把功夫強行放在個別的枝根末節上。

6.【經(說)文】基本上是韓非子撰寫的文章或上國王書,當時都是給帝王看的。原封不動地看《韓非子》,說它是一本權謀書也不算過分,如果這樣就失去了作為現代讀者以及群眾讀者閱讀它的意義。現有關于《韓非子》譯注的書,本書編譯者所看到的基本上都是直譯,都存在一個問題,就是原著的語境和詞匯的內酒外延難以和譯文完全對應起來。直譯是理解古文的根基,但另一方面也不一定能夠反映原著的原意,這在一定程度上制約了《韓非子》對現代人的啟迪。當然,直譯有個優點,就是較少出差錯,即使語意不理想,一般也可獲得原諒。但是,如果從讀者角度考慮我們讀書的目的,除了基礎研究者之外,不能僅滿足于字面上的讀懂,更重要的是要有所啟發。為了保證原文和譯文詞匯的對應性準確,而導致語焉不詳或者以現代漢語習慣讀起來有佶屈聱牙之感,編譯者認為是得不償失本末倒置的。因此,編譯者甘愿冒著有可能出錯的危險,把原文譯成了譯意,甚至為了串聯上下文,稍有部分發揮。《韓非子》原著中各種體裁的文章都有,典故、敘述、議論、堪稱箴言的語句一應俱全,既然是譯意,就有對原文的解釋和增減。不過這樣的譯法編譯者盡量少用,70%是直譯,20%是意譯,只有10%左右可稱得上有發揮的釋意,這樣一來,呈現在讀者面前的【經(說)意】部分,相當一部分就變成了在不改變原文意思大方向的基礎上,拓展帝王專享的含義,盡量按照更普遍的哲理性理解進行解釋,與原文直譯意思肯定有出入,穩妥與否,有待檢驗。此外,還有極少量的意思解讀,由于對原文尚存疑或版本不同,即使是專家也存在截然相反的兩種譯文,編譯者只能按自己的理解做以解釋。關于譯文的質量,按編譯者的思忖,在保證譯文意思準確的前提下,看不出、感覺不到有翻譯的痕跡恐怕是一條重要的標準。古今中外,任何語言的譯文,由于受原文限制的第二次創作,一般總沒有用母語作第一次創作的文字表達來得自然流暢,所以,編譯者在譯《韓非子》之前,曾想過一個問題,如果韓非生在當代,他要用現代漢語表達原著中的基本語意,那么,他該如何組織語言詞匯呢?在此想法的驅使下,在翻譯《韓非子》時,上述假設就成為了編譯者企圖達到的*高目標。雖然成品與目標差距較大,但編譯者確實朝這個方向努力了。需要說明的是,【經(說)意】中的每一句話每一個用詞都是編譯者經過自己的思考后寫出的,錯誤在所難免,請讀者朋友和行家里手不吝賜教。

7.為了使讀者加深印象,更重要的是《韓非子》的文體使然,在《韓非子》中有一些獨立且堪稱經典或寓言的小故事,編譯者在【經(說)意中加上類似成語形式的標題(如:【谷陽進酒】),希望能起到畫龍點睛的提示作用。需要說明的是,可能韓非耳中對于同一個故事和說法聽到過不同的版本,或者出于不同目的等其他原因,所以原文中有少量在同一位置出現的重復故事和敘述,筆者譯釋時挑選其語言精煉觀點全面者保留,另個刪掉。筆者在做刪掉決定時持非常審慎的態度:同一故事和敘述出現在不同地方,一律保留;同一故事從不同角度說明不同的觀點,一律保留同一故事的兩種以上敘述方式在同一地方出現且為了說明同一個觀點,保留其一。因此,讀者盡可放心,您看到的是一本含意完整且盡可能減少重復筆墨的《韓非子》。

8.《韓非子》經(說)文中的通假字和有明顯跡象被誤用的字,以及古漢語中曾用過、現代漢語中已不見蹤影的少數生僻字,在不會帶來歧義的情況下,一般改為現代漢語常用字。一來了解這些字的古今區別,對普通讀者沒有實用意義,去繁就簡,提高閱讀效率;二來可減少注釋篇幅同時,為了體現對原文的尊重和照顧想了解通假字知識的部分讀者,更重要的,為了避免湮沒一部分通假字可以傳達漢字意義演化的信息,所以在改動的字后用[]提示原文用字。同樣的考慮,有一些通假字由于高頻率地運用,似乎已經沒有必要再作提示和改動了,如“見”與“現”。還有一些通假字不作通假理解,當作現代語言直接保留似乎亦無不可,如“有”與“又”,“萌”與“氓”,“知”與“智”,“曼”與“蔓”,“從”與“縱”,“洗”與“先”,“固”與“姑”,“幾”與“冀”,“策”與“冊”等,有的做了改動,有的沒有改動。讀者自己也可以在閱讀時對照其他有關《韓非子》的譯釋作品品味一下是否改動的利弊和語感。語感是極其重要的,某種程度上,語感就是語法,因為語感別扭的語言,百姓是不愿意說的,不愿意說就沒有生命力。從這個思路出發,也請大家不要過于看重所謂的通假不通假。語言是發展的,并沒有一成不變的規矩,一切全在人民大眾的應用程度。這也是編譯者沒有采取保留原文不動和提示通假字或改動后的字這一做法的原因。此點考慮正是本書的風格和編撰的目的之一,為了體現語言的發展,體現以我為主,敢于越雷池。何況這樣的做法根本談不上什么雷池,以金文代替甲骨文,以篆書代替金文,以隸書代替篆書,以楷書代替隸書,以簡體楷書代替繁體楷書的過程,包括印刷方式的改變一一現代用簡體印刷而不用篆書印刷先秦文獻,與通假字的啟用并無本質上的區別。

9、本書注釋采用中元紀年,意即讓讀者對中元紀年的概念有一個印象。中元紀年以黃帝誕生的公元前2697年為中元元年,這一年是中國歷史上第一個甲子年。作為時間坐標,有幾個時間點非常重要:中元2147年(公元前551年孔子誕生)、中元2477年(公元前221年秦統一中國)、中元2698年(公元1年)、中元4608年(公元1911年辛亥革命)、中元4646年(公元1949年中華人民共和國成立)。為閱讀方便計,同時在中元紀年后括號說明公元紀年年份。公元紀年其實質是西元紀年,西方的簡化習慣,以B.C.表示公元前,以A.D.表示公元后,結合國人書寫習慣,為了盡量減少文字量,本書一律以BC表示公元前,以AD表示公元后。

10.本書以上海古籍出版社2000年版《韓非子新校注》(陳奇猷校注)為底本,參之以中華書局2010年版《全本全注全譯叢書?韓非子》(高華平等譯注),但與這兩個版本也稍有差異,主要表現在對通假字的處理和重復故事的刪節上,具體處理方法前文第7條第8條已詳述。讀者可參照底本閱讀。

11.本書的主要參考書是:清末王先慎撰《韓非子集解》,張覺撰《韓非子譯注》,并査閱了部分百度詞條和維基百科詞條以及中國(歷史)大百科全書的詞條。另外,在翻譯及撰寫【題解】【隨筆】的過程中,本書汲取了胡適著《中國哲學史大綱》、陳光鋒著《互聯網思維》、納西姆?尼古拉斯?塔勒布[美]著《黑天鵝》等觀點,具體書目在本書的*后以附錄形式列出,有興趣的讀者朋友可作延伸閱讀。

12.本書不是學術著作,不在文章真偽正誤上耗筆墨。句讀訓詁亦非編譯者特長,編譯者與一部分讀者一樣,只是接觸古代文獻的小學生,只不過是在專家解讀《韓非子》的基礎上把讀書過程中的一點思考和理解拿出來與讀者共享。如果讀者讀懂了【經(說)意】,并聯系身邊的實際引發了您的思考,哪怕您并不贊成其中的部分或全部觀點,也即達到了編譯者的目的。

《韓非子》讀解 作者簡介

劉廣宇,1965年10月生于長春市。先后畢業于吉林工學院(現長春工業大學)管理工程系和吉林大學東北亞研究院,獲得工業管理學士和世界經濟碩士學位。曾工作于吉林省勞動廳(現吉林省人力資源和社會保障廳)和吉林國際人才技術交流公司,長期從事勞動人事管理和對外經濟合作業務。本人興趣廣泛,尤其喜好閱讀歷史哲學、文學以及趣味數學等方面的書籍。

- 主題:

上冊為《韓非子·經》部分,共43篇,每篇是以議論為主體、有明確論述主題的文章;下冊為《韓非子·說》部分,共12篇,含“說林”2篇、“儲說”6篇、“難”4篇,主要是故事和傳說。找機會細細研讀!

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

月亮虎

- >

回憶愛瑪儂

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

詩經-先民的歌唱

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

李白與唐代文化

- >

中國歷史的瞬間