-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關中木雕

-

>

國博日歷2024年禮盒版

-

>

中國書法一本通

-

>

中國美術8000年

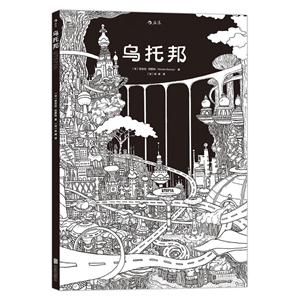

烏托邦 本書特色

神秘遙遠的烏托邦終于出現在世人眼前! 這是一本超大開本的科幻風格圖冊,充滿趣味、未來感和激動人心的力量。近百張黑白插畫帶給你震撼的視覺沖擊,精妙的線條與細致入微的刻畫,讓你獲得藝術設計上的啟發與非凡的藝術體驗。 在此,你會看到另一個星球或是時空中的奇異景象。在高山、樹叢和奔騰的激流中的城市,是高科技的人類居所,也有可能是異世界生靈的棲息地。那些林立的高塔和繁復的道路網絡,是否就是巴別塔和米諾斯迷宮在外太空的原型?那些形態各異的世界,哪些存在于蟲洞隧道里,哪些處于天外的平行宇宙中,哪些又寄居在不可思議的生物上?你可以靜靜地屏息凝視那些遙遠的地域,用心游歷,在其中進行無限的探索。 面對這些迷人的插畫,你還可以自由地揮灑色彩搭配靈感,緩解壓力,發掘自己的藝術潛能。已為你搭建好的一個個異鄉,正等待著你用彩筆為它們上色,營造出屬于自己的陸離世界。

烏托邦 內容簡介

本書是一本科幻風格的圖冊, 而且面對這些迷人的插畫, 還可以自由的揮灑色彩搭配靈感。

烏托邦 目錄

一個空想的世界,一個凡人無法鑄就的海市蜃樓,這就是烏托邦。該詞的發明者是英國文藝復興時期的人文主義者兼政治家——托馬斯·摩爾,他在1516年發表了小說《烏托邦》。烏托邦一詞為拉丁語,由希臘語中的ou(烏有)與topos(地方、邦國)二詞合璧而成,得“烏有之邦”之意。

中世紀的《圣經》經文:概念的源起與演變

早在烏托邦一詞問世之前,《圣經》中就已誕生了想象中的理想異鄉的概念。在《創世紀》中,亞當和夏娃生活在一個完美的溫柔鄉——伊甸園。耶羅尼米斯·博斯在1503年創作的《人間樂園》三聯畫中將樂園描繪成了人類尚未涉足的原始家園:遼闊無垠的牧場起伏綿延,無數珍禽異獸徜徉其間。

另一則《創世紀》中的故事里敘述了建造巴別塔的傳說。巴別塔代表了人類無法實現的夢想:擺脫創造之父的庇護,憑借人類自身的力量與智慧建造一座理想之城。傳說在大洪水之后不久,當時人類只有一種語言,他們開始合力建造一座通天寶塔,塔頂高至天際,直抵上帝之處。上帝看見眾志成城的人類,認為一旦高塔建成,世上將再也沒有什么是人類的野心不可企及的了。于是他將人類共同的語言打亂,衍生出不計其數的語言,人類從此無法相互理解,巴別塔的工程也便隨之夭折了。

在希臘神話及其繼承者羅馬神話中,烏托邦的概念也已有萌芽。黃金時代便被描述成一個神奇又繁榮的上古世界,人類無憂無慮地生活,沒有病痛也沒有衰亡。享受著大自然慷慨饋贈與溺愛的人類并不知勞作為何物。到了中世紀,烏托邦這個詞則搖身變成了一個華麗的許諾,它許給人們天堂般的來世,一個沒有紛爭的祥和世界。

塵世之苦往往讓人類通過幻想更美好的世界來聊以自慰。那個理想中的“別處”不是在遠古便是在未來,都是凡人難以到達的世外桃源。現在,在人們的日常對話中,烏托邦已經成了“不可能”的同義詞。 一個空想的世界,一個凡人無法鑄就的海市蜃樓,這就是烏托邦。該詞的發明者是英國文藝復興時期的人文主義者兼政治家——托馬斯·摩爾,他在1516年發表了小說《烏托邦》。烏托邦一詞為拉丁語,由希臘語中的ou(烏有)與topos(地方、邦國)二詞合璧而成,得“烏有之邦”之意。 中世紀的《圣經》經文:概念的源起與演變 早在烏托邦一詞問世之前,《圣經》中就已誕生了想象中的理想異鄉的概念。在《創世紀》中,亞當和夏娃生活在一個完美的溫柔鄉——伊甸園。耶羅尼米斯·博斯在1503年創作的《人間樂園》三聯畫中將樂園描繪成了人類尚未涉足的原始家園:遼闊無垠的牧場起伏綿延,無數珍禽異獸徜徉其間。 另一則《創世紀》中的故事里敘述了建造巴別塔的傳說。巴別塔代表了人類無法實現的夢想:擺脫創造之父的庇護,憑借人類自身的力量與智慧建造一座理想之城。傳說在大洪水之后不久,當時人類只有一種語言,他們開始合力建造一座通天寶塔,塔頂高至天際,直抵上帝之處。上帝看見眾志成城的人類,認為一旦高塔建成,世上將再也沒有什么是人類的野心不可企及的了。于是他將人類共同的語言打亂,衍生出不計其數的語言,人類從此無法相互理解,巴別塔的工程也便隨之夭折了。 在希臘神話及其繼承者羅馬神話中,烏托邦的概念也已有萌芽。黃金時代便被描述成一個神奇又繁榮的上古世界,人類無憂無慮地生活,沒有病痛也沒有衰亡。享受著大自然慷慨饋贈與溺愛的人類并不知勞作為何物。到了中世紀,烏托邦這個詞則搖身變成了一個華麗的許諾,它許給人們天堂般的來世,一個沒有紛爭的祥和世界。 文藝復興至法國大革命:人文主義與新生 如果有人說烏托邦的概念始于文藝復興時期,那是因為它在這個時期被人文主義之光賦予了獨特的詮釋:理想的社會可以是人類的功業,不必指望上天與神祗的恩典。 1532年,弗朗索瓦·拉伯雷向世人展示了他心目中完美的烏托邦之城。在《卡剛都亞和龐大固埃》(《巨人傳》)一書中,德廉美修道院內的生活秩序便是以完全的自由為基礎的,人人隨性隨意地生活。一旦市民中有人違背了這個理念,那么整個社會秩序便會轟然倒塌。拉伯雷其實是借助這本書表達對教會的抨擊,因為作為徹底純粹的人文主義者,他對人性懷有無比的信心,拒絕接受人皆有原罪的說教。 1759年,伏爾泰發表了小說《查第格》,書中的主人公查第格因緣際會闖入了黃金國。作者伏爾泰反對哲學家萊布尼茨的樂觀主義的“預定和諧論”,他對理想世界的概念嗤之以鼻。伏爾泰認為,世界并不完美,人類卻應該對自己的能力抱有信心:與其幻想烏托邦的實現,不如“對自己的家園勤耕細作”,以此打開幸福世界的大門。 18世紀末,工業革命讓人們認為烏托邦也可以在塵世實現。包括法國大革命在內的無數社會運動,都高舉了烏托邦理想的旗幟。 烏托邦的理想重設了人類發展史,人類歷史被重新計時——它儼然成為歷史的起點和人類的新生。 畫家雅克·路易·大衛,將法國大革命的許多重要事件和場景都用畫筆記錄了下來,例如油畫《網球場宣言》。 19世紀與20世紀:現實與科幻互相消長 19世紀末,電氣之光點亮了黑暗世界,通訊技術將世界變得更小,人與人之間的交流更加暢通無阻。新技術的誕生賦予了儒勒·凡爾納無數的靈感,催生了《地心游記》《氣球上的五個星期》等作品。借助阿爾伯特·羅比達的插畫,人們在這些作品中可以想象出凡爾納虛構出的島嶼、城市還有種種神物。 20世紀初葉,經濟、科技和政治的勢力肆無忌憚地膨脹,個人的能動力受到無情的壓制。面對此情此景,藝術家們試圖通過創作以烏托邦為主題的作品,在這個時代發揮個人作用。 在建筑方面,勒·柯布西耶發起了住宅革命,他將許多公寓聚集在一處形成居民區,再配置公用設施。光明城市便是他的創舉之一。 19世紀出現的攝影技術將繪畫從必須如實再現現實的束縛中解脫出來。重獲自由的藝術家們靈感如泉,直接促使了抽象主義的蓬勃發展,這也鼓勵了描繪另一種現實的創作。 布拉克、畢加索和蒙德里安等立體主義藝術家們試圖創作一種全球通用的繪畫語言。康定斯基試圖擺脫主題的束縛而用色彩來表現情緒。馬列維奇及其創立的至上主義旨在觸及實物的本質并賦予其完美、簡單而至純的表現形式。 但此時不和諧的聲音也出現了,奧爾德斯·赫胥黎在1931年發表的小說《美麗新世界》的序文中告誡知識分子,不要墮入烏托邦的意識形態陷阱——“如今烏托邦看上去比過去任何時代都近在咫尺。一個令人焦慮的問題也擺在了我們面前:如何避免烏托邦的*終實現?烏托邦可以實現,人類社會正在向烏托邦邁進。也許一個嶄新的世代已經萌芽,在這個世代的知識分子或見識超群的階級會千方百計地躲避烏托邦,并夢想重返非烏托邦的社會,這個社會也許并不完美,但卻自由。”這道檄文擲地有聲,發人深省…… 埃洛蒂·德·德魯·布赫澤 《藝術知識》雜志信息

烏托邦 作者簡介

著者簡介 尼古拉•巴斯科(Nicolas Bascop),法國自由插畫師,畢業于巴黎布勒學校(École Boulle),深受20世紀八九十年代文化的影響,尤為擅長創作富有想象力的插畫。他為雜志、圖書等文化產品進行設計,并以畫筆描繪出了千百個充滿新奇景象的世界,讓觀者猶如親身經歷著有趣的宇宙冒險。 譯者簡介 徐峰,法籍華裔,現居法國,精于法語口譯與筆譯,曾翻譯多本圖書,包括《蝴蝶》《布魯諾·巴貝在路上》《瘋狂原始人》等。

- >

推拿

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

莉莉和章魚

- >

我與地壇

- >

月亮與六便士

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

煙與鏡