-

>

重慶歷史地圖集

-

>

飛虎隊隊員眼中的中國:昆明 四川 杭州 上海(明信片)

-

>

威尼斯書

-

>

一聽說那島上有貓,我就出發了:日本貓島旅行筆記

-

>

中國分省系列地圖冊:江蘇(2016年全新版)

-

>

生命的邊緣-站在珠穆朗瑪峰之巔

-

>

不一樣的云南

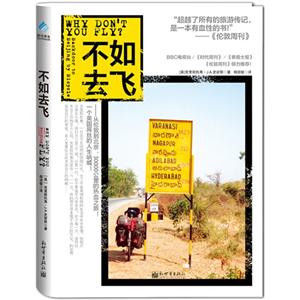

不如去飛 本書特色

★ 《不如去飛》是作者根據自己騎自行車從英國到北京的真實經歷撰寫而成,向讀者展示了騎自行車行萬里的真實面貌。

★由于克里斯托弗與眾不同的旅行方式,他經歷了其他背包客沒有經歷過的惡劣地形、環境和體能挑戰,途中的故事跌宕起伏,引人入勝。

★ 《不如去飛》講述作者穿越亞洲的經歷,中國作為其中一個重要地區,使讀者閱讀起來更有親切感。

★ 克里斯托弗在的旅行中與讀者分享了自己的感受和對人生的思考,使旅行的意義得到升華。

★ 《不如去飛》是作者根據自己騎自行車從英國到北京的真實經歷撰寫而成,向讀者展示了騎自行車行萬里的真實面貌。

★

由于克里斯托弗與眾不同的旅行方式,他經歷了其他背包客沒有經歷過的惡劣地形、環境和體能挑戰,途中的故事跌宕起伏,引人入勝。

★ 《不如去飛》講述作者穿越亞洲的經歷,中國作為其中一個重要地區,使讀者閱讀起來更有親切感。

★ 克里斯托弗在的旅行中與讀者分享了自己的感受和對人生的思考,使旅行的意義得到升華。

不如去飛 內容簡介

克里斯托弗是一個普通的英國人,他厭倦了枯燥乏味的城市生活,在同時失去工作和戀人之后,決定以自己的方式——騎自行旅行挑戰自己的極限,找回自信心。他歷時13個月,從英國出發,穿過土耳其、伊朗、巴基斯坦、印度等個國家,*終到達北京,騎行了16500英里,以自己的方式穿越了亞洲。

在此過程中,克里斯托弗經歷了身體和精神上的重重考驗,遇到了形形色色的人,并發生了各種各樣的故事。此次旅行讓他證明了自己,同時激發了他對人生的思考,重拾了對人性的信心。

克里斯托弗是一個普通的英國人,他厭倦了枯燥乏味的城市生活,在同時失去工作和戀人之后,決定以自己的方式——騎自行旅行挑戰自己的極限,找回自信心。他歷時13個月,從英國出發,穿過土耳其、伊朗、巴基斯坦、印度等個國家,*終到達北京,騎行了16500英里,以自己的方式穿越了亞洲。

在此過程中,克里斯托弗經歷了身體和精神上的重重考驗,遇到了形形色色的人,并發生了各種各樣的故事。此次旅行讓他證明了自己,同時激發了他對人生的思考,重拾了對人性的信心。

不如去飛 目錄

**篇 印度!去印度!

**章 總是不對勁

第二章 艷陽當頭照

第三章 騎行在高山上

第四章 進入伊朗

第五章 輕裝上路

第六章 Zam-Zam汽水、蟑螂和《白鯨記》

第七章 品味當下

第八章 危險之地

第九章 引擎故障

第二篇 印度之旅

第 十 章 事故邊緣的司機

第十一章 “腳臭”和“特別”的茶

第十二章 遠離法國

第十三章 漫游東南印度

第十四章 印度主干道上的歷險

第十五章 完整的圓

第三篇 印度之后

第 十六 章 重歸巴基斯坦

第 十七 章 克羅姆佩茲、羅斯和喀喇昆侖公路

第 十八 章 高高在上

第 十九 章 沙子和面條

第 二十 章 戈壁之魂

第二十一章 文明世界的盡頭

第二十二章 近身理發

第二十三章 向中國微笑

第二十四章 無名的男人

第二十五章 歸途

后記:雨中行(II)

不如去飛 節選

雨中行(II)

清晨5:20,鬧鐘不受歡迎地響起,我翻過身,伸出胳膊把收音機打開。我直起身子坐在枕頭上,一邊聽著電臺5點半播出的新聞和體育簡訊,一邊把整杯水一飲而盡。這是十年以來雨水*多的一個七月,全國的人口已經暴漲到了六千萬,對街邊的垃圾箱視而不見、隨地亂丟垃圾的傾向越來越嚴重,已經成了一個備受詬病的現象。

我很不情愿地下了床,穿上衣服,走到樓下的廚房里。水壺里的水開了,我給自己倒了一杯咖啡,小心翼翼地聞了聞,然后加上牛奶。那個紙盒子標注的保質期已經過了兩天,但是自從吃了巴基斯坦的食物依然幸存至今,我感覺食物中毒這種問題對我來說已經是小兒科了。

我把咖啡拿到一樓壁龕的書桌上,然后打開電腦,這地方已經被我改造成了書房。在接下來的一個小時里,我完全沉浸于其中,靈活的手指在鍵盤上不斷地敲擊著,所有的注意力都集中在了眼前的屏幕上。我在重新體驗印度主干道上的歷險,一面參考著當初的日記,一邊從記憶里拽出重要的事件、有意義的邂逅以及情感歷程。有的時候我覺得寫一本書就好像是從一大塊上好的陶土開始,然后嘗試著把它變實用的東西。

快到七點了,我蹬上自行車,向空蕩蕩的大街騎去,很快便出了比尤德利。這是一個晴朗的清晨,咖啡因、新鮮的牛奶和空氣讓我精神振奮。我思考著有關神和命運的問題,困惑于為什么那么多人都不知道怎么看環島上的指示牌。

我在伍斯特路右轉彎,沿林肯道一路往下騎。小路在高高的籬笆墻、農場建筑和孤零零的農莊院落之間蜿蜒曲折,穿過起伏綿延的樹林、玉米地和牛羊成群、駿馬飛馳的草場,這單行的小路如此安寧祥和,讓我樂在其中,我分明可以聞到四周圍茂盛的綠色植物所散發出來的清香。

我騎完了半個地球,橫跨18000英里,并和這個星球上*危險的司機交過手卻毫發未損,然而在回家后的幾個星期里居然連著出了兩起事故。這難道是命運、天意或是神的安排?或者僅僅是運氣不佳而已?**次事故是在離家一英里的地方,一個老太太開著車在大雨中超過了我,并從側面猛地撞到了我的右小腿,我的胳膊則撞掉了她的后視鏡。所幸,唯一留下的疼痛就是淤血的地方,不過第二次車禍的后果就嚴重多了。在十二月的一個夜晚,一輛四十噸的載重拖車在筆直的公路上撞到了我自行車的尾部,雖然我打著車后燈而且穿著反光背心,然而司機顯然是沒有看到我。這次撞擊把我生生地甩了出去,幸好路旁的灌木叢阻擋了我的下墜,及時提供了一個軟墊。如果我被甩到了候車亭、燈柱、商店的玻璃窗上,甚至是人行道上,那遭受的創傷就會遠遠超過左肩的三處骨折、左手腕骨折和右手大拇指基部的骨折了。雖然由于擋泥板和后面的貨架沒扣緊,報廢了,好在自行車還算是幸存了下來。

這兩次車禍中的任何一次,在印度公路上發生的幾率本該高上千萬倍。是否有人一直跟我說過這樣的話?比如說,危險總是會在*出乎意料的時間和地點伏擊你?我們永遠是命懸一線的,既然明天也許永遠無法到來,*好還是好好地珍惜今天。在我被撞飛到空中之前的幾秒鐘里,我記得*清楚的就是撞擊的聲音,還有金屬和金屬相互摩擦發出的讓人厭惡的聲音。直到幾個月之后,車輪壓到松動的井蓋上發出的金屬撞擊聲或者自行車后面齒輪錯位發出的嘎吱聲依然會令我驚出一身冷汗。

那位經常在這條小路上遛狗的友善的中年婦女迎面走來,與我互道了“早安”,兩個生命在瞬間相交,接著又繼續走向各自的目標,漸行漸遠。不知她是否想過,我這么行色匆匆的是從哪里來,又準備往哪里去?如果我被迫停下來,比如補個車胎什么的,她是否會詢問我“你打哪兒來?請問尊姓大名?你拿多少工資?”

回憶使我的臉上浮出笑容。

帶著鍛煉后的充沛精力、熱量和幸福感,我抵達了工作的地方——這里離我家整整52分鐘,12.6英里。當我把拖車掛到貨車上時,我才意識到,早餐忘記吃了。

*

榮歸故里的英雄所得到的迎接喜憂參半。

我的朋友和家人中的大多數人都曾經遠行過,而且也看過我發來的電子郵件,因此他們對我這份成就所蘊含的意義有一定的理解,看到我終于回家,各個都非常興奮。我的合伙人催著我在鄉村教堂里放一次幻燈,我的律師打斷了我要求車禍補償的獨白,詢問起了旅行的情況,而我的眼睛卻好像被一塊大磁鐵死死地吸到了餐廳墻上的一張中國地圖上。

《基德明斯特時代周刊》把第18頁的半個版面都拿來刊載一次簡短的采訪,但在人們的意識里,阻止當地醫院標準下降的抗議活動還是比一個半瘋半傻的家伙決定騎車到中國的消息來得重要。

當地面包房的那個友好的女人詢問我這么長時間都去了哪里。

我如實相告。

“噢,真的嗎?”她心不在焉地答道,就好像我剛剛騎車跑了一趟布萊克浦爾(Blackpool)或者布萊頓(Brighton),而不是北京。

我猜想,對大多數人而言,騎車去布萊克浦爾和布萊頓就算是很遠的了,我為自己的成就而感到自豪。不過,很多人根本不會有這種旅行的愿望,即便在夢里也不會。對于那些待在家門口就心滿意足的人而言,騎車穿越半個世界這種想法聽上去至少是令人費解的,甚至可能是愚蠢的。很多人對于這樣的旅行究竟有多少路程,需要多少計劃,需要多大的決心和努力是沒有任何概念的,既然他們的好奇心*多也僅僅止于英國中部,那么試圖給他們帶來一些啟示這樣的事情也就沒什么必要了。有些人也許連中國在哪里都弄不明白。

*

對于那些稍稍具有一些地理空間感的人,在對這樣一種遠遠超越于他們能力的壯舉表示理解和尊重的同時,也混雜著困惑不解。“那種冒險的感覺還有這些地方的魅力我都能理解,不過要是騎摩托車,難道不是好多了?”一個困惑的同事問我。

不。有的時候用艱難的方法做事情會更好。除了體力上的回報之外,僅僅憑著自己的雙肺和雙腿所提供的能量,我居然穿越了整整半個地球,單單想到這點就已經給了我巨大的滿足;要是像土豆一樣懶洋洋地癱在一個內燃發動機的后面或者上方的話,成就感可就大打折扣了。而我本人就是那部發動機,我的腿就是把能量傳遞到輪子的活塞,我的肺就是空氣濾清器,我的胃腸就是氣化室和燃燒室,而我的激情就是那個至關重要的火花。除了法國暫時的機械故障和受污染的亞洲燃料偶爾引發的能量缺損或熄火,發動機自始至終還是運行出色的——而且由于外國機動車輛在中國是被禁止入內的,因此這一段路本來也不可能騎摩托車。

我一直有這么一種印象,對于這次旅行,自己國家的同胞是不以為然的,有的人甚至把我當成怪人一笑了之;但是在中國,盡管存在著巨大的語言障礙,中國人卻似乎更理解這次旅行背后的動機。

“中國!騎車?真是不可救藥啦!”在英國快遞公司的一個調度員笑嘻嘻地叫出聲來,一面不屑地搖了搖頭。

而我卻覺得,世界上*悲哀的人就是那些放棄了夢想或者觸碰不到夢想的人。

我一面行駛在M5公路上,一面嚼著三明治,安撫著發出抗議的胃,真不明白那些早餐都上哪兒去了。現在的這份工作比起十年前俄羅斯和哈薩克斯坦那次刺激的遠行可是差遠了,那是一部開拓式的歷險,簡直太引人入勝了。在零下好幾度的天氣里,連柴油都凍成了蠟狀,在一腳深的冰面上,要讓六個車軸都保持一個方向的確是對駕駛技術的極大挑戰。雖然在那個時候我很癡迷,但是現在已經無意回到那種生活了。我已經選擇了一份輕松一些的工作,以便把精力更多地專注在寫作上,但是整個計劃卻又像一場巨大的賭博,絕對是對信心的考驗。我相信自己寫得不錯,同時也有很多有趣的東西可說,但是如果沒有人和我分享這種信仰,那又該當如何?成功的壓力無疑是巨大的:如果是失敗,那么所有的時間和精力便付諸東流,下半輩子沒準兒都離不開貨車了。我在樂觀和一種幾乎讓我暈眩的恐懼感之間來回搖擺,每當信心晃動時,我感覺自己就像站在懸崖峭壁上一樣。

高速公路上充滿了搖搖晃晃的大篷車。當我置身于狂風肆虐的戈壁灘,周圍空曠無人,一片寂寥時,我曾經驚嘆于內燃發動機的神奇的性能,但是現在它們只是謀生的手段而已。

生存是與生活相對的。

正常情況下,從喬特?韋奇的倉庫出發到尼斯(Neath)的那家店正好是兩個小時35分鐘,而從尼斯到哈韋福德維斯特(Haverfordwest)得再加上一個半小時。在店里等待的那段時間以及每天法定的45分鐘休息時間里,我會用一支鉛筆給自己的原稿修改潤色。當我一路上打著哈欠回到倉庫時,離出發已是十個小時,我把拖車倒回到裝貨間,給這輛斯堪尼亞車加上油并停放妥當,回到運輸辦公室放下鑰匙,完成文字工作,每一個動作都無需動腦,完全自動完成。我思故我在;我不思,故我不在。

“你不怎么會安排一天的時間啊!”韋奇不懷好意地笑道。天空陰沉沉的,大雨欲來。

“那些安排不用費心,自動完成!”我答道。

“這回恐怕是個例外!”韋奇的臉上毫不掩飾地露出嘲弄的神色。

雖然自行車能夠解決21世紀的污染、交通堵塞還有日益下降的公共健康問題,但大多數人還沒做好心理準備。他們仍然覺得我每天上班騎車來回一定是腦子出了問題。

“你從比德尤利一路騎車過來?那可是好幾英里哪!”

沒錯,但是對比去北京的那16500英里路,一天25英里只不過是吹吹小風而已。

“你就不會喘不上氣嗎?”

不會。

“你身體肯定很棒!”

是的。

他們已經忘了長在身上的那兩條腿究竟是干什么用的。當我想到了從騎車中得到的快樂和體質上的好處,還有為我節省的錢時——不管怎樣,不用給自行車上保險、加油、上稅——我唯一能得出的結論就是,這些人每天不選擇騎車上下班,簡直是瘋了。

穿上防水服太熱了,徹底地淋一下雨是傷不了人的,我回憶起自己騎行在南印度那場大雨中的情景。“濕透了的人不怕雨。”

我像是跺著而不是走著進了屋子,首先把吸飽了水的外套脫掉,然后痛痛快快地沖了個澡。是那種瀑布般的熱水——有一年多,這一直是稀有而痛快的感官享樂——現在已經變成了日常活動,成了例行的自我麻醉。

羅夫在新近的一封電子郵件中如此寫道:“你曾寫道:‘我渴望這次旅行能在某些方面改變我,讓我帶著全新的想法、更多的成熟和對事物不同的優先選擇回到家里……’現在怎么樣了?”

我回信中說:“我就是老了一點兒,聰明了一點兒,比起以前再稍稍憤世嫉俗了一點兒……”

而事實上,那15個月的確教給了我一點兒東西:關于這個星球、居住在這個星球上的人類,還有和我自身有關的很多東西。這些東西加強了我的信念,這個世界依然十分壯麗,它依然有著足夠的震懾力讓人為之驚嘆;只要有充分的維護和合適的燃料,人體依然是一部*錯綜復雜且*耐用的多功能大引擎。這次經歷給我注入了一種新的意識,讓我覺察到曾經拋下的友誼和愛,但是我得到的補償卻如此充足——就在*偏遠且*不可能的地方,人與人之間淳樸的真誠和友善卻盛放得*美。在一個被政治和宗教的矛盾撕裂的世界中,我發現*為基本的人類良知就是一種本能,即便狂熱分子散布仇恨,依然阻止不了它的蔓延。我的心中滿懷著對人性的信心,人類善良的情感在我的信仰中再次得到重建。這次旅行賦予了我美好的記憶和敏銳觀察力,這是一次美妙而充滿啟迪的探索之旅,也使我更強烈地確認一個事實:一個人若是有了夢想,即便是異想天開,也完全值得追隨。我完成了這次旅行,沒有遺憾。

人們有時詢問我,是否還會再一次遠行。

“也許吧。”我回答道。

雨中行(II)

清晨5:20,鬧鐘不受歡迎地響起,我翻過身,伸出胳膊把收音機打開。我直起身子坐在枕頭上,一邊聽著電臺5點半播出的新聞和體育簡訊,一邊把整杯水一飲而盡。這是十年以來雨水*多的一個七月,全國的人口已經暴漲到了六千萬,對街邊的垃圾箱視而不見、隨地亂丟垃圾的傾向越來越嚴重,已經成了一個備受詬病的現象。

我很不情愿地下了床,穿上衣服,走到樓下的廚房里。水壺里的水開了,我給自己倒了一杯咖啡,小心翼翼地聞了聞,然后加上牛奶。那個紙盒子標注的保質期已經過了兩天,但是自從吃了巴基斯坦的食物依然幸存至今,我感覺食物中毒這種問題對我來說已經是小兒科了。

我把咖啡拿到一樓壁龕的書桌上,然后打開電腦,這地方已經被我改造成了書房。在接下來的一個小時里,我完全沉浸于其中,靈活的手指在鍵盤上不斷地敲擊著,所有的注意力都集中在了眼前的屏幕上。我在重新體驗印度主干道上的歷險,一面參考著當初的日記,一邊從記憶里拽出重要的事件、有意義的邂逅以及情感歷程。有的時候我覺得寫一本書就好像是從一大塊上好的陶土開始,然后嘗試著把它變實用的東西。

快到七點了,我蹬上自行車,向空蕩蕩的大街騎去,很快便出了比尤德利。這是一個晴朗的清晨,咖啡因、新鮮的牛奶和空氣讓我精神振奮。我思考著有關神和命運的問題,困惑于為什么那么多人都不知道怎么看環島上的指示牌。

我在伍斯特路右轉彎,沿林肯道一路往下騎。小路在高高的籬笆墻、農場建筑和孤零零的農莊院落之間蜿蜒曲折,穿過起伏綿延的樹林、玉米地和牛羊成群、駿馬飛馳的草場,這單行的小路如此安寧祥和,讓我樂在其中,我分明可以聞到四周圍茂盛的綠色植物所散發出來的清香。

我騎完了半個地球,橫跨18000英里,并和這個星球上*危險的司機交過手卻毫發未損,然而在回家后的幾個星期里居然連著出了兩起事故。這難道是命運、天意或是神的安排?或者僅僅是運氣不佳而已?**次事故是在離家一英里的地方,一個老太太開著車在大雨中超過了我,并從側面猛地撞到了我的右小腿,我的胳膊則撞掉了她的后視鏡。所幸,唯一留下的疼痛就是淤血的地方,不過第二次車禍的后果就嚴重多了。在十二月的一個夜晚,一輛四十噸的載重拖車在筆直的公路上撞到了我自行車的尾部,雖然我打著車后燈而且穿著反光背心,然而司機顯然是沒有看到我。這次撞擊把我生生地甩了出去,幸好路旁的灌木叢阻擋了我的下墜,及時提供了一個軟墊。如果我被甩到了候車亭、燈柱、商店的玻璃窗上,甚至是人行道上,那遭受的創傷就會遠遠超過左肩的三處骨折、左手腕骨折和右手大拇指基部的骨折了。雖然由于擋泥板和后面的貨架沒扣緊,報廢了,好在自行車還算是幸存了下來。

這兩次車禍中的任何一次,在印度公路上發生的幾率本該高上千萬倍。是否有人一直跟我說過這樣的話?比如說,危險總是會在*出乎意料的時間和地點伏擊你?我們永遠是命懸一線的,既然明天也許永遠無法到來,*好還是好好地珍惜今天。在我被撞飛到空中之前的幾秒鐘里,我記得*清楚的就是撞擊的聲音,還有金屬和金屬相互摩擦發出的讓人厭惡的聲音。直到幾個月之后,車輪壓到松動的井蓋上發出的金屬撞擊聲或者自行車后面齒輪錯位發出的嘎吱聲依然會令我驚出一身冷汗。

那位經常在這條小路上遛狗的友善的中年婦女迎面走來,與我互道了“早安”,兩個生命在瞬間相交,接著又繼續走向各自的目標,漸行漸遠。不知她是否想過,我這么行色匆匆的是從哪里來,又準備往哪里去?如果我被迫停下來,比如補個車胎什么的,她是否會詢問我“你打哪兒來?請問尊姓大名?你拿多少工資?”

回憶使我的臉上浮出笑容。

帶著鍛煉后的充沛精力、熱量和幸福感,我抵達了工作的地方——這里離我家整整52分鐘,12.6英里。當我把拖車掛到貨車上時,我才意識到,早餐忘記吃了。

*

榮歸故里的英雄所得到的迎接喜憂參半。

我的朋友和家人中的大多數人都曾經遠行過,而且也看過我發來的電子郵件,因此他們對我這份成就所蘊含的意義有一定的理解,看到我終于回家,各個都非常興奮。我的合伙人催著我在鄉村教堂里放一次幻燈,我的律師打斷了我要求車禍補償的獨白,詢問起了旅行的情況,而我的眼睛卻好像被一塊大磁鐵死死地吸到了餐廳墻上的一張中國地圖上。

《基德明斯特時代周刊》把第18頁的半個版面都拿來刊載一次簡短的采訪,但在人們的意識里,阻止當地醫院標準下降的抗議活動還是比一個半瘋半傻的家伙決定騎車到中國的消息來得重要。

當地面包房的那個友好的女人詢問我這么長時間都去了哪里。

我如實相告。

“噢,真的嗎?”她心不在焉地答道,就好像我剛剛騎車跑了一趟布萊克浦爾(Blackpool)或者布萊頓(Brighton),而不是北京。

我猜想,對大多數人而言,騎車去布萊克浦爾和布萊頓就算是很遠的了,我為自己的成就而感到自豪。不過,很多人根本不會有這種旅行的愿望,即便在夢里也不會。對于那些待在家門口就心滿意足的人而言,騎車穿越半個世界這種想法聽上去至少是令人費解的,甚至可能是愚蠢的。很多人對于這樣的旅行究竟有多少路程,需要多少計劃,需要多大的決心和努力是沒有任何概念的,既然他們的好奇心*多也僅僅止于英國中部,那么試圖給他們帶來一些啟示這樣的事情也就沒什么必要了。有些人也許連中國在哪里都弄不明白。

*

對于那些稍稍具有一些地理空間感的人,在對這樣一種遠遠超越于他們能力的壯舉表示理解和尊重的同時,也混雜著困惑不解。“那種冒險的感覺還有這些地方的魅力我都能理解,不過要是騎摩托車,難道不是好多了?”一個困惑的同事問我。

不。有的時候用艱難的方法做事情會更好。除了體力上的回報之外,僅僅憑著自己的雙肺和雙腿所提供的能量,我居然穿越了整整半個地球,單單想到這點就已經給了我巨大的滿足;要是像土豆一樣懶洋洋地癱在一個內燃發動機的后面或者上方的話,成就感可就大打折扣了。而我本人就是那部發動機,我的腿就是把能量傳遞到輪子的活塞,我的肺就是空氣濾清器,我的胃腸就是氣化室和燃燒室,而我的激情就是那個至關重要的火花。除了法國暫時的機械故障和受污染的亞洲燃料偶爾引發的能量缺損或熄火,發動機自始至終還是運行出色的——而且由于外國機動車輛在中國是被禁止入內的,因此這一段路本來也不可能騎摩托車。

我一直有這么一種印象,對于這次旅行,自己國家的同胞是不以為然的,有的人甚至把我當成怪人一笑了之;但是在中國,盡管存在著巨大的語言障礙,中國人卻似乎更理解這次旅行背后的動機。

“中國!騎車?真是不可救藥啦!”在英國快遞公司的一個調度員笑嘻嘻地叫出聲來,一面不屑地搖了搖頭。

而我卻覺得,世界上*悲哀的人就是那些放棄了夢想或者觸碰不到夢想的人。

我一面行駛在M5公路上,一面嚼著三明治,安撫著發出抗議的胃,真不明白那些早餐都上哪兒去了。現在的這份工作比起十年前俄羅斯和哈薩克斯坦那次刺激的遠行可是差遠了,那是一部開拓式的歷險,簡直太引人入勝了。在零下好幾度的天氣里,連柴油都凍成了蠟狀,在一腳深的冰面上,要讓六個車軸都保持一個方向的確是對駕駛技術的極大挑戰。雖然在那個時候我很癡迷,但是現在已經無意回到那種生活了。我已經選擇了一份輕松一些的工作,以便把精力更多地專注在寫作上,但是整個計劃卻又像一場巨大的賭博,絕對是對信心的考驗。我相信自己寫得不錯,同時也有很多有趣的東西可說,但是如果沒有人和我分享這種信仰,那又該當如何?成功的壓力無疑是巨大的:如果是失敗,那么所有的時間和精力便付諸東流,下半輩子沒準兒都離不開貨車了。我在樂觀和一種幾乎讓我暈眩的恐懼感之間來回搖擺,每當信心晃動時,我感覺自己就像站在懸崖峭壁上一樣。

高速公路上充滿了搖搖晃晃的大篷車。當我置身于狂風肆虐的戈壁灘,周圍空曠無人,一片寂寥時,我曾經驚嘆于內燃發動機的神奇的性能,但是現在它們只是謀生的手段而已。

生存是與生活相對的。

正常情況下,從喬特?韋奇的倉庫出發到尼斯(Neath)的那家店正好是兩個小時35分鐘,而從尼斯到哈韋福德維斯特(Haverfordwest)得再加上一個半小時。在店里等待的那段時間以及每天法定的45分鐘休息時間里,我會用一支鉛筆給自己的原稿修改潤色。當我一路上打著哈欠回到倉庫時,離出發已是十個小時,我把拖車倒回到裝貨間,給這輛斯堪尼亞車加上油并停放妥當,回到運輸辦公室放下鑰匙,完成文字工作,每一個動作都無需動腦,完全自動完成。我思故我在;我不思,故我不在。

“你不怎么會安排一天的時間啊!”韋奇不懷好意地笑道。天空陰沉沉的,大雨欲來。

“那些安排不用費心,自動完成!”我答道。

“這回恐怕是個例外!”韋奇的臉上毫不掩飾地露出嘲弄的神色。

雖然自行車能夠解決21世紀的污染、交通堵塞還有日益下降的公共健康問題,但大多數人還沒做好心理準備。他們仍然覺得我每天上班騎車來回一定是腦子出了問題。

“你從比德尤利一路騎車過來?那可是好幾英里哪!”

沒錯,但是對比去北京的那16500英里路,一天25英里只不過是吹吹小風而已。

“你就不會喘不上氣嗎?”

不會。

“你身體肯定很棒!”

是的。

他們已經忘了長在身上的那兩條腿究竟是干什么用的。當我想到了從騎車中得到的快樂和體質上的好處,還有為我節省的錢時——不管怎樣,不用給自行車上保險、加油、上稅——我唯一能得出的結論就是,這些人每天不選擇騎車上下班,簡直是瘋了。

穿上防水服太熱了,徹底地淋一下雨是傷不了人的,我回憶起自己騎行在南印度那場大雨中的情景。“濕透了的人不怕雨。”

我像是跺著而不是走著進了屋子,首先把吸飽了水的外套脫掉,然后痛痛快快地沖了個澡。是那種瀑布般的熱水——有一年多,這一直是稀有而痛快的感官享樂——現在已經變成了日常活動,成了例行的自我麻醉。

羅夫在新近的一封電子郵件中如此寫道:“你曾寫道:‘我渴望這次旅行能在某些方面改變我,讓我帶著全新的想法、更多的成熟和對事物不同的優先選擇回到家里……’現在怎么樣了?”

我回信中說:“我就是老了一點兒,聰明了一點兒,比起以前再稍稍憤世嫉俗了一點兒……”

而事實上,那15個月的確教給了我一點兒東西:關于這個星球、居住在這個星球上的人類,還有和我自身有關的很多東西。這些東西加強了我的信念,這個世界依然十分壯麗,它依然有著足夠的震懾力讓人為之驚嘆;只要有充分的維護和合適的燃料,人體依然是一部*錯綜復雜且*耐用的多功能大引擎。這次經歷給我注入了一種新的意識,讓我覺察到曾經拋下的友誼和愛,但是我得到的補償卻如此充足——就在*偏遠且*不可能的地方,人與人之間淳樸的真誠和友善卻盛放得*美。在一個被政治和宗教的矛盾撕裂的世界中,我發現*為基本的人類良知就是一種本能,即便狂熱分子散布仇恨,依然阻止不了它的蔓延。我的心中滿懷著對人性的信心,人類善良的情感在我的信仰中再次得到重建。這次旅行賦予了我美好的記憶和敏銳觀察力,這是一次美妙而充滿啟迪的探索之旅,也使我更強烈地確認一個事實:一個人若是有了夢想,即便是異想天開,也完全值得追隨。我完成了這次旅行,沒有遺憾。

人們有時詢問我,是否還會再一次遠行。

“也許吧。”我回答道。

不如去飛 相關資料

《不如去飛》一書綜合了有見地的評論,景致的描述,人物的刻畫以及不失時機的幽默筆調。

——《時代周刊》

“超越了所有的旅游傳記,是一本有血性的書!”

——《倫敦周刊》

懦弱如同一個蠶繭,將我們緊緊束縛,我們陷于其中,日復一日地重復著慣性模式。當我們在不斷地重建行為和思維的基本模式時:躍入清新的空氣或大地就顯得不那么必要了。

——《香巴拉:勇士之圣道》

邱陽創巴仁波切

《不如去飛》一書綜合了有見地的評論,景致的描述,人物的刻畫以及不失時機的幽默筆調。

——《時代周刊》

“超越了所有的旅游傳記,是一本有血性的書!”

——《倫敦周刊》

懦弱如同一個蠶繭,將我們緊緊束縛,我們陷于其中,日復一日地重復著慣性模式。當我們在不斷地重建行為和思維的基本模式時:躍入清新的空氣或大地就顯得不那么必要了。

——《香巴拉:勇士之圣道》

邱陽創巴仁波切

不如去飛 作者簡介

克里斯托弗·史密斯(ChristopherJ.A.Smith),英國旅行家、演說家、暢銷書作家。曾單車騎行近30000公里,從家鄉英國伍斯特郡穿越歐亞兩洲抵達北京,創下了單人單次騎行的世界記錄。著:《不如去飛: 從倫敦到北京,30000公里的熱血之旅!》

克里斯托弗·史密斯(Christopher

J.A.Smith),英國旅行家、演說家、暢銷書作家。曾單車騎行近30000公里,從家鄉英國伍斯特郡穿越歐亞兩洲抵達北京,創下了單人單次騎行的世界記錄。著:《不如去飛

: 從倫敦到北京,30000公里的熱血之旅!》

- 主題:

這段時間一直對騎車旅行很感興趣,買了不少這類書籍予以借鑒,目的是想在自己騎車出行時也歸納一些個人的騎行經歷作為己用。 選擇這本書純屬受書名的吸引,希望從中能夠得到一些旅行的幫助。 如果也有旅行想法的朋友可以多參考一些類似的書籍,廣納經驗。

- >

朝聞道

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

山海經

- >

隨園食單

- >

推拿

- >

唐代進士錄

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編