-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

殷墟的發現與研究 本書特色

同系列圖書購買鏈接:《新中國的考古發現和研究》

★ 16開精裝,方志出版社出版

★ 本書原由科學出版社于1994年出版,2001年2月第2次印刷,2007年入選“中國社會科學院文庫”

★ 由考古學家夏鼐生前親自提出設想,中國社會科學院考古研究所5位長年從事殷墟考古工作的學者鄭振香、楊錫璋、陳志達、楊寶成、劉一曼聯袂編撰

★ 該書出版展示了當今學術界關于殷墟考古工作的*有力度的研究,為讀者全面了解殷墟的發掘及研究現狀提供了方便

★ 本書可供考古、文物工作者,中國古代史、藝術研究者,以及廣大歷史愛好者參考

殷墟的發現與研究 內容簡介

本書是我國商代后期王都遺址——殷墟近60年(1928-1986)來重要發現與研究的成果總結。書中對殷墟發掘的意義、殷王都的范圍與布局、殷墟文化分期,重要遺址(包括王宮、手工業作坊、王陵、平民墓群)、文化遺物(包括甲骨文、青銅器、玉石器、陶器、象牙器等)作了論述。

殷墟的發現與研究殷墟的發現與研究 前言

本書是一部近60年(1928~1986)來般墟重要發現和研究成果的綜合性著作。殷墟發掘與甲骨文的發現密切相關,因此也將對1928年以前甲骨文的出土情況與研究概況作一回顧。提出撰寫此書任務的是已故考古研究所前所長夏鼐先生,并將此項任務交給考古研究所安陽工作隊承擔。夏鼐先生還對編寫體例和要點提了原則性意見。撰寫工作于1984年列入考古研究所第二研究室科研計劃。

為紀念殷墟發掘60周年,經編寫者共同商討,資料收到1986年,個別重要項目收到1987年。各部分文稿寫出后,編寫者互相提了些意見,隨即作了修改,于1988年完成了全書的撰寫工作。經專家審稿后又作了一次修改,并增補了1989年在小電村東北地大型宮殿建筑基址群有關內容,于1990年4月定稿,交考古研究所編輯室,但當時未被列入出版計劃。股墟發掘工作在不斷進行,199~1992年,殿墟考古又有兩項重要發現。這些新發現不影響已有的論斷,目前資料尚未作全面整理,故將這兩項重要發現列入本書后面的“補記”中。

1993年,恰逢殷墟發掘65周年,我們謹以奉獻此書作為紀念。

殷墟是我國商王朝后期的王都,位于今河南省安陽市西北郊,橫跨洹河南北兩岸及其附近的20多個自然村。

據《史記・殷本紀》《正義》引古本《竹書紀年》:“自盤庚徙殷,至紂之滅,七百七十三年,更不徙都。"近代學者多認為“七"”百當為“二”百之誤。自盤庚遷殷至帝辛覆亡,共經八代十二王,歷時二百七十三年。殷王朝在殷墟建都的絕對年代,據陳夢家先生考證為公元前1300~1027年。有學者認為也有提早數十年至百來年的可能。

1899年,甲骨文被發現,后經有關學者察訪,弄清了甲骨文的真實出土地點,即今安陽小屯村。通過古文字學家對甲骨卜辭的研究,特別是有關祭祀的卜辭中出現的稱謂,恰與《史記・殷本紀》和《世本》等文獻所記載盤庚遷殷以后的商代諸王世系相合。而小屯村一帶的地望又與《史記•項羽本紀》“洹水南殷虛上”,鄅道元《水經注》“洹水出山東逕殷虛北”的記載相符合,從而證實安陽小屯及其附近的洹濱一帶是商王盤庚所遷的殷墟。糾正了自唐代杜佑《通典》、宋代呂大臨《考古圖》以來,將殷墟作為河亶甲城、河亶甲墓之誤。殷墟的發現將我國的信史提前到3000多年以前,提高了我國先秦文獻的史料價值,也是對當時疑古之風的有力反駁。

殷墟的發現與研究 目錄

**章 殷墟的發現及其意義

一 甲骨文的發現、搜集和流傳

二 甲骨文出土地——殷墟的考訂

三 殷墟的發現及甲骨文研究的意義

四 殷墟發掘的時代背景

第二章 殷墟發掘概述

一 1928~1937年的十五次發掘

(一)十五次發掘概況

(二)十五次發掘的收獲及資料整理出版

(三)河南省何日章的發掘以及抗戰時期日本人的盜掘

二 新中國成立后的殷墟發掘

(一)1950~1958年的發掘

(二)1958~1961年為配合基建的全面發掘

(三)1962~1966年殷墟發掘及洹河流域的調查

(四)1969~1974年的殷墟發掘

(五)1975~1985年的殷墟發掘

(六)新中國成立后殷墟發掘的收獲

第三章 殷墟文化的分期與年代

一 有關殷墟文化分期問題的各種見解

二 殷墟文化分期問題

(一)各期陶器陶質、器類與紋飾的演變

(二)各期陶器形制的演變

三 殷墟墓葬的分期

四 殷墟文化**至四期的年代問題

第四章 殷墟的范圍與布局概況

一 殷墟的范圍

二 殷墟布局概況

三 有關殷王都的三個問題

第五章 殷墟重要遺址概述

一 小屯村殷代遺址、墓葬分布概況

(一)小屯東北地的殷代宮殿宗廟遺址

(二)小屯西北地的殷代遺址

(三)小屯村北的兩座殷代房子

(四)小屯西地的殷代大溝

(五)小屯西地的殷代居住遺址

(六)小屯南地殷代居住遺址

二 大司空村殷代遺址

三 殷代鑄銅遺址

(一)苗圃北地鑄銅手工業作坊遺址

(二)孝民屯村西鑄銅手工業作坊遺址

(三)薛家莊鑄銅遺址

(四)小屯村東北地鑄銅遺址

四 殷代制骨作坊遺址

(一)大司空村制骨作坊遺址

(二)北辛莊制骨作坊遺址

附:殷墟一部分遺址登記表

第六章 殷墟的重要墓葬群

一 西北岡王陵區大墓及祭祀坑

(一)大墓情況及其分期問題

(二)祭祀坑及陪葬墓

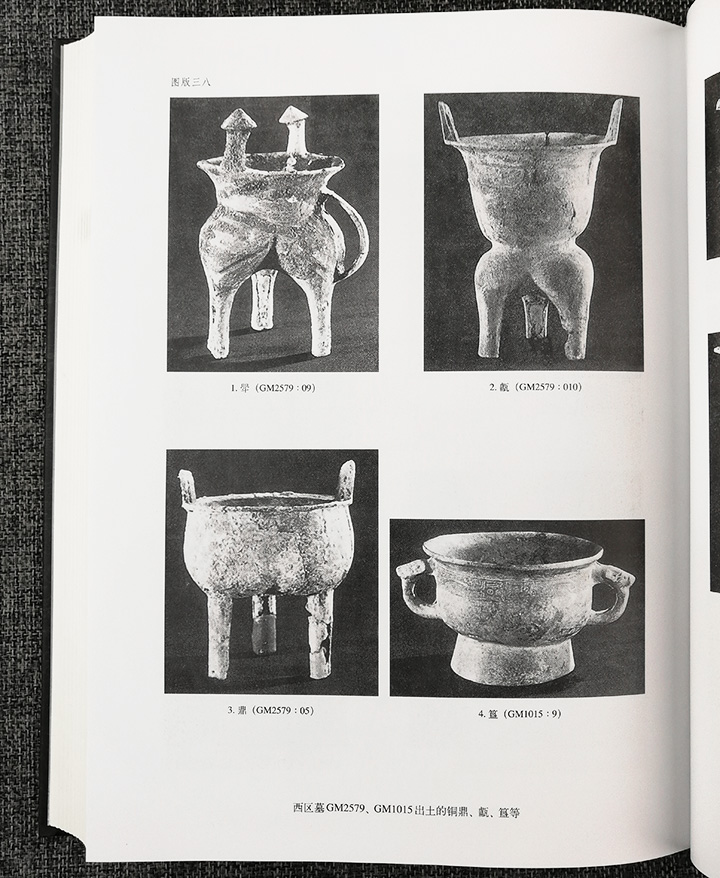

二 殷墟西區墓地

三 后岡墓葬群

四 大司空村東南地墓葬群

五 苗圃北地鑄銅遺址墓葬群

六 三家莊東墓葬群

七 劉家莊南墓葬群

八 劉家莊北墓葬群

九 戚家莊東南墓葬群

十 殷墟發現的車馬坑

(一)殷代車子遺跡

(二)車子的結構

(三)車馬坑遺跡之分析

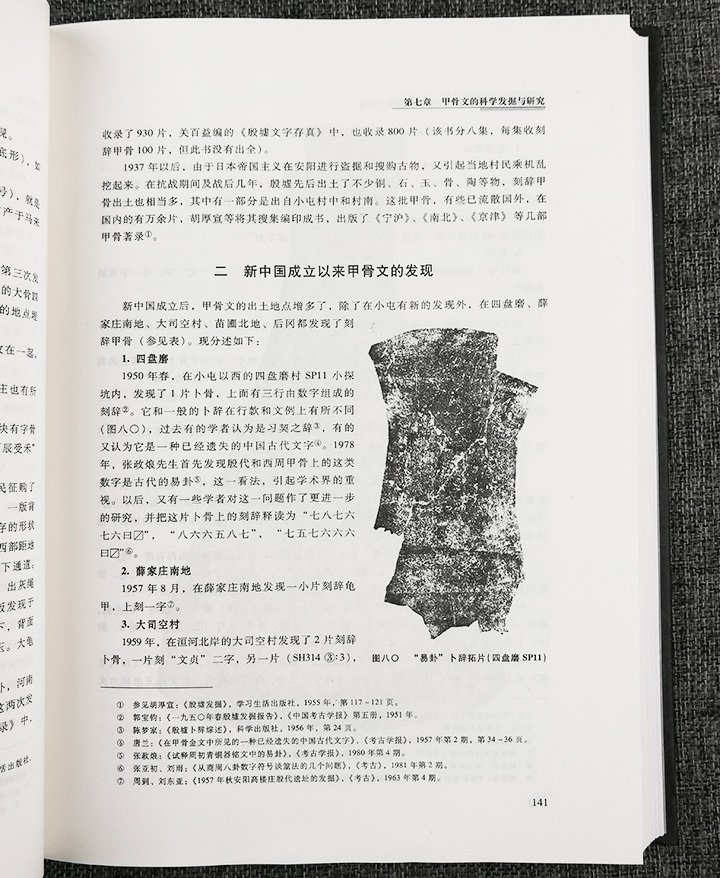

第七章 甲骨文的科學發掘與研究

一 1928~1937年甲骨文的考古發掘

二 新中國成立以來甲骨文的發現

三 重要的甲骨文著錄

四 鄭州二里岡、殷墟、周原甲骨的比較

五 殷墟甲骨文的分期研究

(一)董作賓的斷代研究

(二)陳夢家的斷代研究

(三)關于“阜組”、“子組”、“午組”卜辭的時代

(四)關于“歷組卜辭”的時代

(五)對武丁以前的甲骨文的探索

六 甲骨文反映的商代社會

(一)甲骨文反映的商代政治情況——階級關系、刑法、軍隊_

(二)甲骨文反映的商代經濟生活

(三)甲骨文反映的科學技術——天文、歷法、醫學

(四)甲骨文反映的商代宗教

第八章 殷墟出土的文化遺物(附:自然遺物)

一 陶器

(一)陶器的質料與顏色

(二)陶器的制法

(三)陶器紋飾

(四)日用陶容器

(五)白陶、硬陶和釉陶

(六)其他陶制品

(七)陶文與符號

二 青銅器(附鉛器及金器)

(一)青銅器的合金成分

(二)鑄銅工藝

(三)青銅器類別

附:鉛器及金器

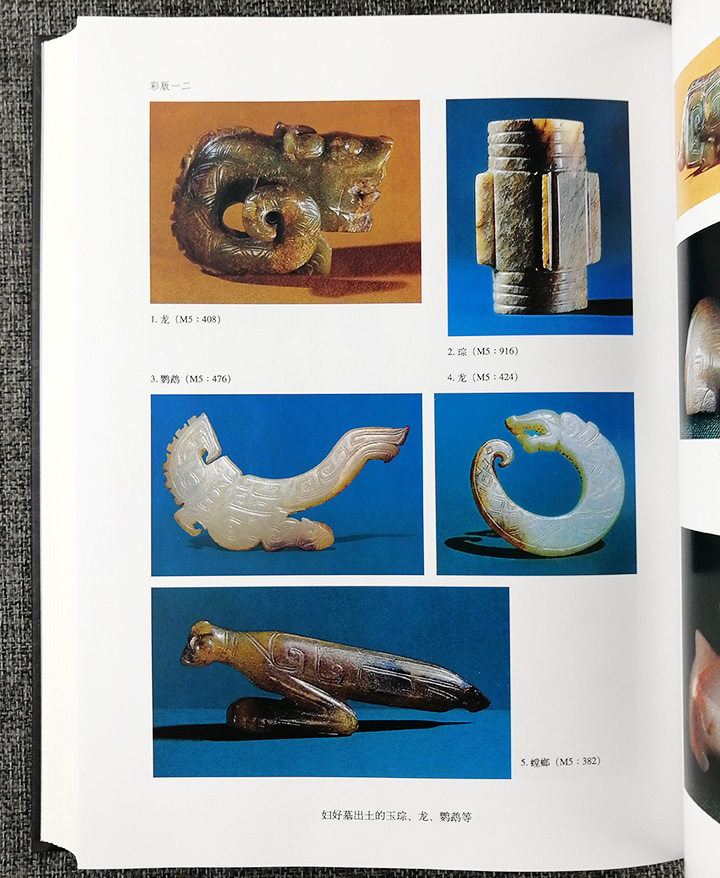

三 玉器

(一)色澤與質料

(二)琢玉工藝

(三)玉器的類別

四 石器

(一)質料和制法

(二)石器的類別

五 寶石器

(一)裝飾品與藝術品

(二)其他類

六 骨角牙器

(一)骨器

(二)角器

(三)牙器

七 蚌器(附貝及其他)

(一)生產工具和用具

(二)武器

(三)裝飾品

附:貝及其他

八 漆木器和皮革制品(附席子)

九 紡織品

附:自然遺物

第九章 早于殷墟階段的文化遺存

一 殷墟地區新石器時代文化的發現及遺址簡介

二 殷墟地區仰韶文化的兩種類型

(一)后岡類型

(二)大司空村類型

(三)后岡類型與磁山文化及大司空村類型的關系

三 龍山文化(后岡二期文化)

(一)后岡龍山文化的發現

(二)后岡龍山文化的特點

(三)文化命名、分期及年代

(四)與其他地區龍山文化的比較

四 二里岡、二里頭時期文化

(一)梅園莊遺址

(二)孝民屯遺址

(三)小屯西地遺址

第十章 由殷墟考古材料所見的商代社會及殷文化的影響

一 殷代的生產情況

(一)殷代的氣候

(二)農業生產情況

(三)畜牧業和漁獵業

(四)手工業生產

(五)商業和交換

二 殷墟墓葬資料所反映的殷代奴隸社會

三 殷墟文化影響所及與交流范圍

(一)山東中東部、安徽兩淮地區和江蘇北部地區

(二)河北北部及長城以北地區

(三)山西及相鄰的陜北地區

(四)陜西關中、漢中及相鄰地區

(五)河南淮水以南及長江中下游地區

四 殷墟文化的淵源及其對周文化的影響

余論

補記

附錄:殷墟發掘大事年表

主要參考文獻

編后語

殷墟的發現與研究 節選

- >

史學評論

- >

莉莉和章魚

- >

朝聞道

- >

唐代進士錄

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

巴金-再思錄

- >

推拿

- >

月亮與六便士